Grundlegende chemische Reaktionen wurden oft nach ihren Entdeckern/Entwicklern benannt. Sie stellen ein Fundament in der Organischen Chemie dar und helfen bei der Aufstellung von komplizierten Synthesen. Als Auftragshersteller von "small organic molecules" und Polymeren beschäftigt sich ChemCon natürlich mit der Entwicklung von Synthesen und dem Überführen von Synthesen aus dem Labor in einen größeren Maßstab (Upscaling). Somit sind diese Namensreaktionen, die alle bereits in ChemCon Laboren angewendet wurden, eine der chemischen Grundlagen für unsere synthetische Arbeit.

Hier ist eine Liste mit Namensreaktionen gegeben, die wöchentlich erweitert wird. So entwickelt sich ein Nachschlagwerk, das nicht nur Studierenden helfen soll.

Namensreaktionen

Osman Achmatowicz wurde am 16. April 1899 in Belarus geboren. Seinen Schulabschluss inklusive Abitur machte er in Sankt Petersburg. Anschließend studierte Achmatowicz an der Stefan-Bathory-Universität in Wilna wo er auch der ältesten polnischen Studentenverbindung „Konvent Polonia“ angehörte.

Später wurde er sowohl zum Mitglied der Polnischen Akademie der Gelehrsamkeit als auch zum Mitglied der Warschauer Wissenschaftsgesellschaft gewählt. Im Jahr 1960 erhielt er von der Technischen Hochschule Łódź die Ehrendoktorwürde.

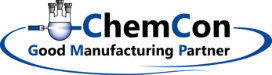

Die im Jahr 1971 entwickelte Achmatowicz-Reaktion wurde nach ihm benannt.

Bei der Acyloin-Kondensation reagieren zwei Ester unter Bildung eines Acyloins. Die Reste R1 und R2 sind Organylreste.

Mechanistisch reagiert der 1. Ester mit Natrium, welches die Reaktion ermöglicht, und bildet ein radikalisches Anion. Dieses Anion reagiert mit dem radikalischen Anion, das aus dem anderen Ester gebildet wurde zu einem Dianion. Durch Abspaltung von zwei Alkoholatresten (R2O-) entsteht ein Diketon, das mit überschüssigem Natrium zu einem Dianion reduziert wird. Dieses Dianion wird dann bei wässriger Aufarbeitung zum α-Hydroxyketon, Acyloin, hydrolysiert.

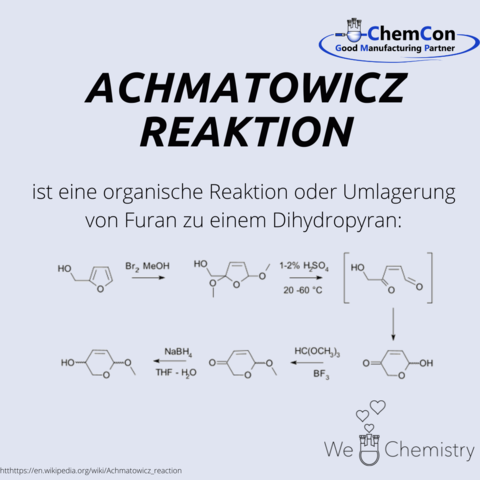

J. Donald Albright war ein amerikanischer Chemiker, der sich in den 1960er Jahren durch seine Beiträge zur organischen Synthese einen Namen machte. Besonders bekannt wurde er durch die Entwicklung der Albright-Goldman-Oxidation, die er gemeinsam mit Leon Goldman veröffentlichte. Diese Reaktion nutzt eine Mischung aus Dimethylsulfoxid (DMSO) und Essigsäureanhydrid, um primäre Alkohole selektiv in Aldehyde und sekundäre Alkohole in Ketone zu überführen. Sie zeichnet sich durch ihre Milde aus und eignet sich besonders für empfindliche Moleküle, wie sie etwa in Naturstoffen vorkommen. Ein bekanntes Beispiel ist die Synthese des Alkaloids Yohimbin. Albrights Arbeiten trugen wesentlich zur Weiterentwicklung selektiver Oxidationsmethoden bei und beeinflussen bis heute die organische und pharmazeutische Chemie. Seine Forschung wurde in renommierten Fachzeitschriften veröffentlicht und gehört heute zum Standardrepertoire moderner Synthesestrategien.

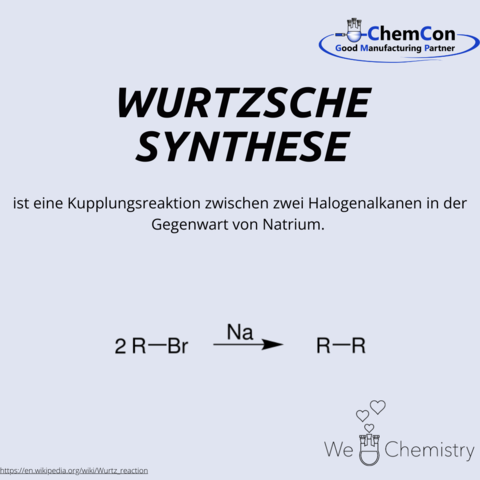

Charles Adolphe Wurtz und Alexander Porfyrech Borodin enteckten Ende des 19. Jahrhundert unabhängig voneinander diesen Reaktionstyp.

Charles Adolphe Wurtz war ein französicher Chemiker und Arzt. Geboren wurde er 1817 in Straßburg. Über ein Studium der Medizin bei dem er sich sehr für die klinische Chemie interessierte, ging er für ein Jahr zu Justus Liebig nach Giessen. Anschließend kehrte er nach Paris zurück. Wurtz beschäftigte sich mit der organischen Chemie, insbesondere mit organischen Stickstoffverbindungen. An der berühmten Sorbonne war Wurtz der erste Lehrstuhlinhaber für organische Chemie. Die Wurtz-Fittig-Synthese ist eine weitere Namensreaktion, bei der Charles Adolphe Wurtz mitarbeitete.

Alexander Porfyrech Borodin war ein russischer Komponist, Professor der organischen Chemie und Mediziner. Geboren wurde Bordi Anfang des 19. Jahrhunderts in St. Petersburg. Musikalische Begabung und eine gute musische Erziehung ließ ihn mehrere Instrumente lernen. 1850 begann er sein Studium der Medizin und 1859 das der Chemie. Bereits mit 29 Jahren erhielt Borodin eine Professur für organische Chemie. Auch auf dem Gebiet der Fluorverbindungen forschte Borodin.

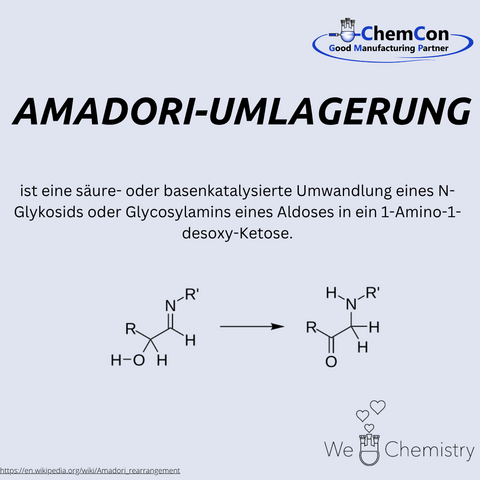

Mario Amadori war ein italienischer Chemiker, geboren am 18. September 1886 in Verona. Er arbeitete viele Jahre in der Industrie sowie in der akademischen Forschung und beschäftigte sich intensiv mit der Chemie der Zucker und Aminoverbindungen. Besonders bekannt wurde er durch die Entdeckung der Amadori-Umlagerung – einen Schlüsselschritt in der nicht-enzymatischen Glykolisierung. Dabei werden Aldosamine unter sauren Bedingungen in 1-Amino-1-deoxyketosen umgelagert. Die Amadori-Umlagerung spielt eine zentrale Rolle in der Maillard-Reaktion, die für die Entstehung von Aromen, aber auch für Alterungs- und Krankheitsprozesse von Bedeutung ist. Bei ChemCon wird die Amadori-Umlagerung gezielt in der Entwicklung funktionalisierter Zuckerderivate und Glycokonjugate eingesetzt, die als pharmazeutische Zwischenprodukte und diagnostische Bausteine dienen.

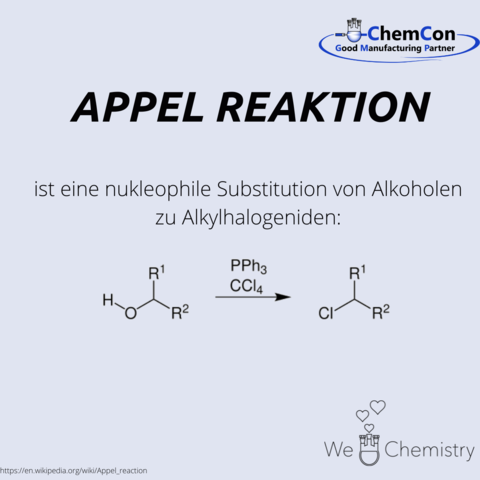

Rolf Appel wurde 1921 in Hamburg geboren und studierte an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Chemie. Promoviert wurde er 1951 von der Chemikerin Margot-Becke-Goehring. Nach dem Studium übernahm er 1962 an der Universität Bonn einen Chemie-Lehrstuhl.

Eine große Ehrung wurde ihm zuteil, als er 1986 als Auszeichnung die Liebig-Denkmünze erhalten hatte. Bekannt geworden ist er für die nach ihm benannte Reaktion.

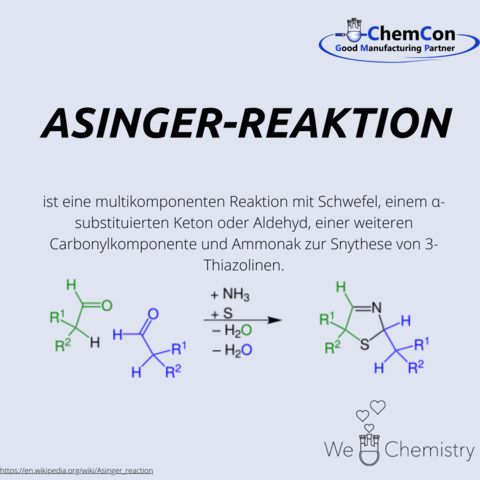

Friedrich Asinger wurde 1907 in Niederösterreich geboren. Nach seinem Abitur in Krems an der Donau im Jahr 1924 begann er sein Chemiestudium an der TH Wien. 1932 promovierte er mit einer Arbeit über den Einfluss von Substituenten auf die Verseifungsgeschwindigkeit von Benzalchlorid.

Nach verschiedenen Industrieanstellungen habilitierte sich Asinger 1943 an der Universität Graz und wurde 1944 Dozent an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Aufgrund von Verbindungen zur NSDAP verlor er diese Position nach Ende des Zweiten Weltkriegs. 1946 wurde er mit anderen Wissenschaftlern in die Sowjetunion verschleppt, wo er als Arbeitsgruppenleiter an der Entwicklung von Raketentreibstoffen beteiligt war und Synthesewege zu Schwefel- und Stickstoff-haltigen Heterocyclen entdeckte.

Ab 1954 kehrte Asinger nach Deutschland zurück und folgte 1957 einem Ruf an die Martin-Luther-Universität Halle (Saale) sowie später an die TU Dresden. In dieser Zeit ermutigte er unter anderem Becker dazu, das Organikum zu schreiben.

Ab 1959 leitete Asinger das Institut für Technische Chemie und Petrochemie an der RWTH Aachen. Hier entwickelte er die Stickstoff-Schwefel-Heterocyclen-Chemie weiter, die heute als Asinger-Chemie bekannt ist. Ein Beispiel dafür ist die dreizehnstufige Synthese von D-Penicillamin, deren Ausgangsreaktion die Asinger-Synthese ist.

Durch eine Asinger-Synthese-analoge Reaktion können auch 3-Oxazoline hergestellt werden. Die bedeutenderen Oxazoline sind jedoch die 2-Oxazoline, die durch kationische Ringöffnungspolymerisation polymerisiert werden können. Je nach Kettenlänge, Vernetzungsgrad und angefügten funktionellen Gruppen können diese unterschiedlichste Funktionalitäten aufweisen. Die Polymere aus 2-Oxazolin werden als Polyoxazoline bezeichnet.

ChemCon beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Synthese dieser Polymeren und ist in der Lage, sie nach den Wünschen der Kunden unter GMP-Bedingungen herzustellen. Das Unternehmen verfügt über Synthese- und Analytikexperten sowie langjährige Erfahrung im Bereich GMP und GMP-Dokumentation, die durch Inspektionen der FDA und deutscher Behörden belegt ist.

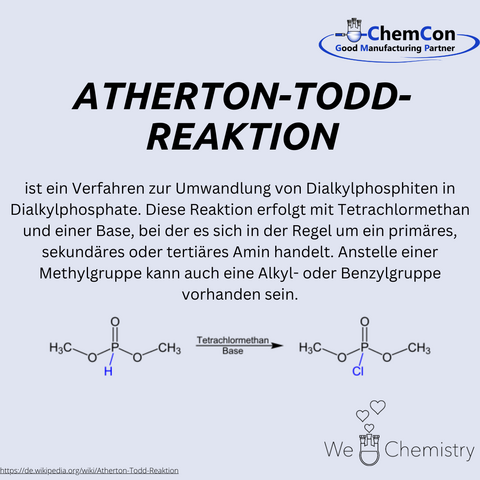

Alexander Roberts Atherton war ein angesehener Chemiker, dessen Beiträge auf dem Gebiet der Chemie bleibende Spuren hinterlassen haben. Geboren 1911 in Cambridge, England, war Athertons frühes Leben von einer tiefen Neugier auf die Natur geprägt. Diese Neugier führte ihn zu einer Karriere in der Chemie, in der er bedeutende Fortschritte erzielen sollte.

Athertons akademische Laufbahn begann an der Universität Cambridge, wo sich seine Leidenschaft für die Chemie schnell zeigte. Seine Hingabe zum Studium brachte ihm zahlreiche Auszeichnungen ein, und er schloss sein Chemiestudium als Jahrgangsbester ab. Nach seinem Bachelor-Abschluss setzte Atherton sein Studium an der Goethe-Universität Frankfurt fort, wo er in organischen Reaktionsmechanismen promovierte. Nach dieser bemerkenswerten Leistung erwarb er einen zweiten Doktortitel an der Universität Oxford, wo er sich auf die Entwicklung neuer Synthesemethoden konzentrierte.

Eines von Athertons bemerkenswertesten Errungenschaften war die Entwicklung der Atherton-Todd-Reaktion, einer neuartigen Methode zur Umwandlung von Dialkylphosphiten in Dialkylphosphate. Diese Reaktion, bei der Trichlormethan und eine Base verwendet werden, ist zu einem grundlegenden Prozess in der organischen Synthese geworden. Die Vielseitigkeit und Effizienz der Atherton-Todd-Reaktion haben sie zu einem wertvollen Werkzeug für Chemiker weltweit gemacht, und sie wird sowohl in der akademischen Forschung als auch in industriellen Anwendungen häufig genutzt.

Athertons Beiträge zur Chemie wurden im Laufe seiner Karriere mit zahlreichen Ehrungen und Auszeichnungen gewürdigt. 1965 erhielt er den Nobelpreis für Chemie für seine bahnbrechenden Arbeiten zu Nukleotiden und Nukleotid-Coenzymen. Das Nobelkomitee hob seinen innovativen Ansatz und die breite Anwendbarkeit seiner Forschung als wesentliche Fortschritte auf diesem Gebiet hervor. Neben dem Nobelpreis erhielt Atherton mehrere andere prestigeträchtige Auszeichnungen, darunter die Copley-Medaille und die Priestley-Medaille, die beide zu den höchsten Ehrungen im Bereich der Chemie zählen.

Athertons Einfluss reichte über seine Forschung hinaus. Er war ein engagierter Lehrer und Mentor für zahllose Studenten und junge Wissenschaftler, die später eigene Beiträge zum Fachgebiet leisten sollten. Sein Engagement für die Lehre und seine Fähigkeit, andere zu inspirieren, machten ihn zu einer beliebten Persönlichkeit in der akademischen Gemeinschaft.

In seinen späteren Jahren blieb Atherton in der wissenschaftlichen Gemeinschaft aktiv, besuchte regelmäßig Konferenzen und arbeitete mit anderen führenden Chemikern zusammen. Seine Arbeiten wurden in zahlreichen wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht und seine Beiträge wurden weltweit von Forschern vielfach zitiert.

Das Vermächtnis von Alexander Roberts Atherton ist eines von Innovation, Hingabe und Exzellenz. Seine Errungenschaften in der Chemie haben das Fachgebiet tiefgreifend beeinflusst und sein Einfluss wird noch für viele Generationen spürbar sein. Sein Leben dient als Inspiration für angehende Chemiker und erinnert an das unglaubliche Potenzial wissenschaftlicher Entdeckungen.

Adolf von Baeyer wurde im Oktober 1835 als fünftes von sieben Kindern in Berlin geboren. Nachdem er am Friedrich-Wilhelms-Gymnasium seinen Schulabschluss gemacht hatte, studierte er Mathematik und Physik an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin, sowie Chemie an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg.

Adolf war Gründungsmitglied der „Deutschen Chemischen Gesellschaft“ zu Berlin, die die Fachzeitschrift „Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft“ veröffentlichten.

An seinem 50. Geburtstag wurde er von König Ludwig II. von Bayern in den erblichen Adelsstand erhoben und erhielt den Titel „von“.

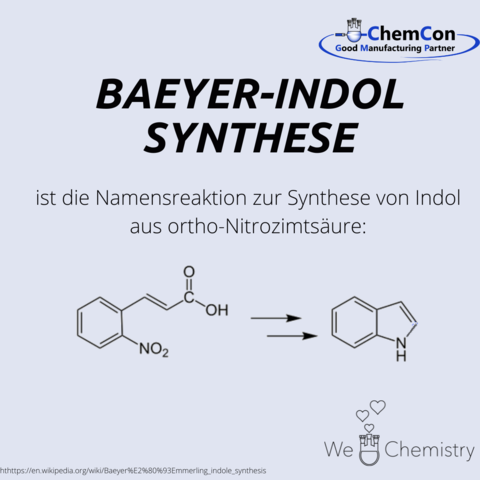

Die Baeyer-Indol-Synthese wurde im Jahr 1869 von Adolf von Baeyer und Adolphe Emmerling entdeckt.

1905 erhielt von Baeyer den Nobel Preis für seine Arbeiten zu organischen Farbstoffen.

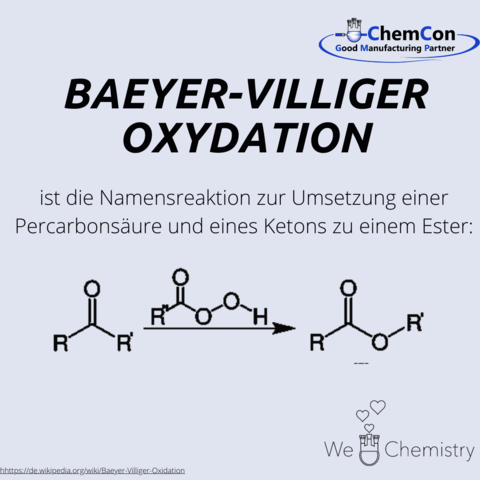

Victor Villiger wurde im Jahr 1868 am Zuger See in der Schweiz geboren. Nach seinem Schulabschluss studierte Villiger Chemie an der Universität Genf, bevor er zum Militärdienst eingezogen wurde.

1890 kam er an die Universität München, wo er später mit seiner Arbeit über die Hexahydro-isophthalsäure promovierte. In dieser Zeit lernte er auch seinen Mentor Adolf von Baeyer kennen. Die beiden arbeiteten 11 Jahre zusammen und haben zwischen 1899 und 1900 gemeinsam die Baeyer-Villiger-Oxidation entwickelt.

Adolf von Baeyer wurde im Oktober 1835 als fünftes von sieben Kindern in Berlin geboren. Nachdem er am Friedrich-Wilhelms-Gymnasium seinen Schulabschluss gemacht hatte, studierte er Mathematik und Physik an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin, sowie Chemie an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg.

Adolf war Gründungsmitglied der „Deutschen Chemischen Gesellschaft“ zu Berlin, die die Fachzeitschrift „Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft“ veröffentlichten.

An seinem 50. Geburtstag wurde er von König Ludwig II. von Bayern in den erblichen Adelsstand erhoben und erhielt den Titel „von“.

Günther Schiemann wurde 1899 in Breslau geboren. Er besuchte die Universität Breslau und promovierte dort im Jahr 1925 zum Dr. phil. mit einer Arbeit, die den Titel "Über den Mechanismus der Oxidation der Harnsäure" trug. Anschließend war er bis 1926 als Volontärassistent an der ETH Zürich bei Hermann Staudinger tätig. In den Jahren 1926 und 1935 arbeitete Schiemann als Assistent und Oberassistent an der Technischen Hochschule Hannover, wo er ab 1929 auch als Privatdozent lehrte. Die Balz-Schiemann Synthese gelang ihm erstmals im Jahr 1927. Aufgrund seiner jüdischen Abstammung wurde ihm 1935 seine Anstellung und 1937 auch seine Dozentur gekündigt. Zwischen 1935 und 1950 arbeitete Schiemann in der Privatwirtschaft. Im Jahr 1946 wurde er nebenberuflicher Dozent in Hannover und im Jahr 1950 Professor an der Universität Istanbul, wo er das "Sinai Kimya Institut" leitete. Im Jahr 1956 kehrte er als Professor nach Hannover zurück und leitete dort das Institut für Technische Chemie.

Fast 20% der 200 meistverkauften Arzneiwirkstoffe des Jahres 2018 enthielten mindestens ein Arylfluorid oder ein Derivat davon.

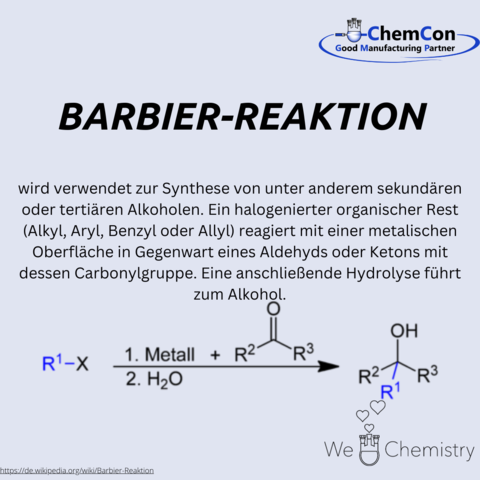

François Antoine Philippe Barbier, ein Name, der außerhalb der Chemiekreise vielleicht nicht allzu bekannt ist, nimmt einen zentralen Platz in den Annalen wissenschaftlicher Innovationen ein. Geboren in der Strenge des 19. Jahrhunderts in Frankreich, war Barbiers Weg in die Welt der Chemie von einer unersättlichen Neugier und einer unerschütterlichen Hingabe an die Erforschung geprägt. Seine Arbeit legte die Grundsteine für zukünftige Entdeckungen, überschritt die Grenzen seiner Zeit und nährte Talente, die die Welt der Wissenschaft weiter revolutionieren sollten.

Barbiers akademische Reise begann mit einer soliden Ausbildung in den Naturwissenschaften, wo er bereits in jungen Jahren bemerkenswerte Fähigkeiten zeigte. Seine Leidenschaft für chemische Forschung katapultierte ihn durch die Reihen der Akademie und gipfelte in einer herausragenden Karriere als Chemiker. Seine wissenschaftlichen Bestrebungen waren von einem Pioniergeist geprägt, der darauf bedacht war, die unerforschten Gebiete chemischer Reaktionen und ihrer vielfältigen Anwendungen zu erkunden.

Unter Barbiers zahlreichen Beiträgen zur Chemie sticht die Barbier-Reaktion als Zeugnis seines Einfallsreichtums hervor. Dieser bahnbrechende Syntheseprozess, der die Erstellung von sekundären oder tertiären Alkoholen aus halogenierten Verbindungen ermöglicht, eröffnete neue Wege in der Synthese komplexer organischer Moleküle. Die Eleganz der Reaktion liegt in ihrer Einfachheit und Effizienz, Eigenschaften, die sie zu einem Grundpfeiler in organischen Syntheselaboren weltweit gemacht haben.

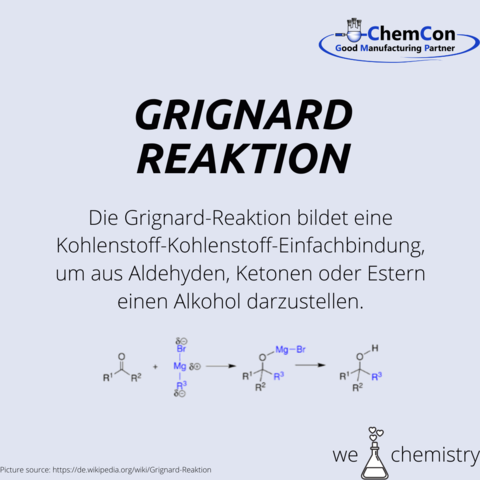

Vielleicht ist eines von Barbiers dauerhaftesten Vermächtnissen sein Einfluss auf seine Studenten, unter denen Victor Grignard war, ein Name, der mit dem Nobelpreis für Chemie gleichgesetzt wird. Grignard, der 1912 den Nobelpreis erhielt, profitierte direkt von Barbiers Mentorship. Die Grignard-Reaktion, eine Weiterentwicklung von Barbiers eigener Forschung, erweiterte das Werkzeugset der Chemiker weiter, indem sie die Bildung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen auf eine zuvor als unpraktisch angesehene Weise ermöglichte.

Die Beziehung zwischen Barbier und Grignard veranschaulicht den tiefgreifenden Einfluss, den ein Mentor auf die Richtung wissenschaftlicher Entdeckungen haben kann. Unter Barbiers Anleitung verfeinerte Grignard nicht nur seine Fähigkeiten, sondern entwickelte auch die grundlegenden Ideen, die zu seiner preisgekrönten Arbeit führen würden. Diese Mentor-Mentee-Dynamik unterstreicht die Bedeutung akademischer Abstammung in der Weitergabe von Wissen und Innovation.

Barbiers Leben, gefüllt mit akademischen Errungenschaften und wissenschaftlichen Durchbrüchen, leuchtet den Weg für zukünftige Generationen von Chemikern. Sein Vermächtnis, gekennzeichnet durch die Barbier-Reaktion und seine Rolle in der Förderung von Nobelpreisträgern, hallt weiterhin in der wissenschaftlichen Gemeinschaft nach. Durch seine Beiträge hat Barbier nicht nur das Feld der Chemie vorangebracht, sondern auch den dauerhaften Wert von Mentorship und den gemeinschaftlichen Geist wissenschaftlicher Untersuchungen demonstriert.

Wenn wir auf die beeindruckende Karriere von François Antoine Philippe Barbier zurückblicken, wird deutlich, dass seine Arbeit nicht nur um die Moleküle und Reaktionen kreiste, die seinen Namen tragen, sondern auch um die Förderung einer Kultur der Neugier und Ausdauer. Sein Erbe, verankert in den Annalen der Chemie, dient als Leuchtfeuer für angehende Wissenschaftler und erinnert uns an die Kraft der Erkundung und die endlosen Möglichkeiten, die jenen warten, die es wagen zu hinterfragen und zu entdecken.

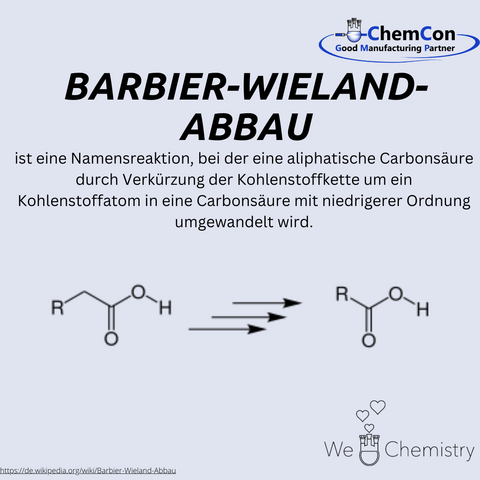

Heinrich Wieland, eine herausragende Persönlichkeit der organischen Chemie, hat mit seinen bahnbrechenden Forschungen und seinem prägenden Einfluss als Lehrer ein unvergängliches Vermächtnis hinterlassen. Geboren am 4. Juni 1877 in Pforzheim, wuchs Wieland in einer Familie auf, die eng mit der chemischen Industrie verbunden war. Diese frühe Prägung weckte vermutlich seine Leidenschaft für die Chemie, die er mit unermüdlicher Neugier und außergewöhnlichem Talent verfolgte.

Nach seinem Studium an der Universität München begann Wieland seine wissenschaftliche Laufbahn mit einem Fokus auf organische Verbindungen und deren komplexe Reaktionsmechanismen. Bereits früh widmete er sich der Chemie der Gallensäuren und Stickstoffverbindungen – Themen, die ihn zeitlebens begleiten und zu seinen größten Erfolgen führen sollten. Wielands systematischer Ansatz, chemische Prozesse zu entschlüsseln, hob ihn als präzisen und visionären Forscher hervor.

Eines seiner bedeutendsten Vermächtnisse ist die nach ihm benannte Barbier-Wieland-Abbau-Reaktion. Diese elegante Methode ermöglicht die Verkürzung von Kohlenstoffketten in aliphatischen Carbonsäuren um ein Kohlenstoffatom. Die Reaktion wurde schnell zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der Strukturaufklärung organischer Verbindungen. Sie zeigt Wielands außergewöhnliche Fähigkeit, praktische Methoden zu entwickeln, die die Möglichkeiten der Chemie erheblich erweiterten.

Seine Zeit als Professor an der Universität Freiburg von 1913 bis 1921 war sowohl für ihn als auch für die Universität von großer Bedeutung. Hier entwickelte er sich zu einem wegweisenden Mentor und inspirierenden Leiter, der eine Atmosphäre intellektueller Neugierde und wissenschaftlicher Strenge schuf. Wielands Vorlesungen waren für ihre Klarheit und Tiefe bekannt und machten ihn bei Studierenden und Kollegen gleichermaßen beliebt. Unter seiner Leitung entwickelte sich Freiburg zu einem Zentrum innovativer chemischer Forschung. Er zog zahlreiche talentierte Nachwuchswissenschaftler an, die von seiner Fähigkeit profitierten, grundlegende Prinzipien mit praxisorientierten Anwendungen zu verknüpfen. Diese Jahre waren geprägt von einem lebhaften Austausch von Ideen, der viele seiner Schüler dazu befähigte, selbst bedeutsame Beiträge zur Chemie zu leisten.

1927 wurde Heinrich Wieland für seine herausragenden wissenschaftlichen Leistungen mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet. Er erhielt diese höchste wissenschaftliche Ehre für seine wegweisenden Forschungen zur Struktur und Funktion der Gallensäuren. Wielands Arbeiten offenbarten die komplexe Biochemie dieser Substanzen und klärten ihre Rolle bei Verdauungs- und Stoffwechselprozessen auf. Das Nobelkomitee würdigte seine Beiträge als entscheidend für das Verständnis von Naturstoffen – einem Bereich, der tiefgreifende Auswirkungen auf Medizin und Biologie hat. Die Verleihung des Nobelpreises bestätigte nicht nur Wielands Stellung als einer der größten Chemiker seiner Zeit, sondern unterstrich auch die Bedeutung seiner sorgfältigen und innovativen Forschung.

Neben seinen wissenschaftlichen Erfolgen lag Wieland auch die Förderung von Integrität und sozialer Verantwortung in der Wissenschaft am Herzen. Bis zum Ende seiner Karriere blieb er eine treibende Kraft in der chemischen Forschung und hinterließ ein Vermächtnis, das weit über seine Publikationen und Entdeckungen hinausgeht.

Heinrich Wieland verstarb am 5. August 1957 und hinterließ ein Erbe, das bis heute Generationen von Chemikern inspiriert. Besonders seine Zeit in Freiburg und die Auszeichnung mit dem Nobelpreis stehen exemplarisch für seinen Beitrag zur Wissenschaft. Mit seinen Arbeiten erweiterte Heinrich Wieland nicht nur die Grenzen der Chemie, sondern setzte auch Maßstäbe dafür, welchen bleibenden Einfluss ein einzelner Mensch auf die wissenschaftliche Welt haben kann.

Derek H.R. Barton war ein britischer Chemiker, der 1969 den Nobelpreis für Chemie erhielt. Er wurde am 8. September 1918 in Gravesend, Kent, geboren und studierte ab 1938 am Imperial College der University of London. Nach Abschluss seines Studiums arbeitete er für zwei Jahre als Chemiker in einem Regierungsprogramm. Danach wechselte er zum Imperial College nach Birmingham, wo er für zwei Jahre als Lehrbeauftragter tätig war. Von 1946 bis 1949 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Imperial Chemical Industries (ICI). Von entscheidender Bedeutung für seinen weiteren beruflichen Entwicklungsweg war die 1949 beginnende Gastdozentur an der Harvard University (USA) in der Abteilung Naturstoffchemie. Hier lernte er den US-amerikanischen Wissenschaftler und Chemiker Robert B. Woodward kennen. Beide verband ab diesem Zeitpunkt eine lebenslange wissenschaftliche Zusammenarbeit und enge Freundschaft. Damit begann seine bahnbrechende wissenschaftliche Arbeit über die Konformationsanalyse.

Barton arbeitete auch mit dem Unternehmen Schering-Plough zusammen und bearbeitete an seinem Forschungsinstitut für Medizin und Chemie in Cambridge das Thema “Aldosteron”. Dabei entdeckte er, was heute als Barton-Reaktion bekannt ist, einen photochemischen Prozess, der eine relativ einfache Methode zur Synthese von Aldosteron ermöglicht. Das war ein großer Erfolg seiner Forschungsarbeit. Daraus entwickelten sich fast 40 Jahre enge Praxisbeziehungen zwischen der medizinischen Forschung und der Pharmaindustrie.

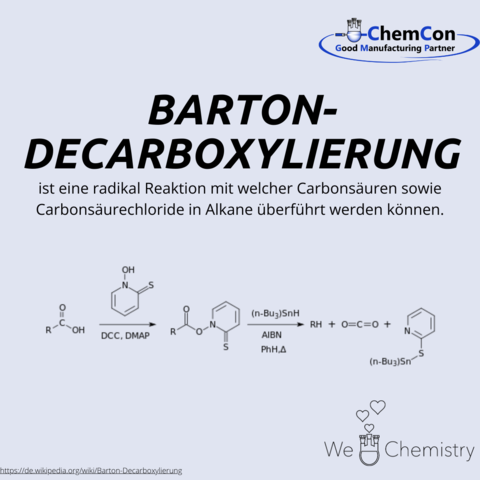

Die Barton-Decarboxylierung ist eine Namensreaktion der organischen Chemie. Mit ihrer Hilfe können organische Reste von Carbonsäurechloriden oder Carbonsäuren abgespalten werden.

Bartons Einfluss auf die heutige Pharmazie ist enorm. Seine Forschungsarbeit hat dazu beigetragen, dass die Synthese von Aldosteron und anderen Steroiden heute einfacher und effizienter ist. Seine bahnbrechenden Arbeiten zur Konformationsanalyse haben auch die Struktur und Synthese von Steroiden revolutioniert. Seine Entdeckungen haben die pharmazeutische Forschung und Entwicklung vorangetrieben und die Grundlage für viele wichtige Medikamente gelegt.

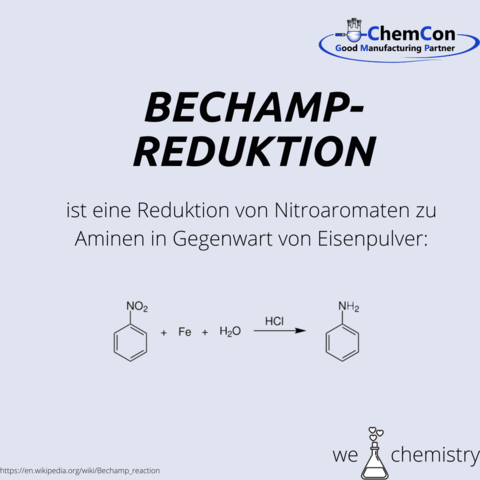

Antoine Béchamp wurde 1816 in Frankreich geboren, ging aber als Siebenjähriger mit seinem Onkel nach Bukarest. 1831 fing er dort eine Apothekerlehre an, die er aber erst einige Jahre später in Frankreich beendete. Nachdem er seine eigene Apotheke gegründet hatte, arbeitete er an der Apothekerschule im Bereich Chemie, Physik und Toxikologie. In dieser Zeit lernte er den Chemie-Professor Louis Pasteur kennen, welchem er seine Doktorarbeit in Chemie widmete. Auf der Grundlage dieser Arbeit entwickelte er 1852 seine Béchamp-Reduktion, welche zum Aufstieg der Farbenindustrie beitrug.

Ernst Otto Beckmann (1853–1923) war ein deutscher Chemiker, dessen bahnbrechende Beiträge die moderne organische und physikalische Chemie maßgeblich prägten. Von seiner akademischen Laufbahn über seine innovativen Methoden bis hin zur berühmten Beckmann-Umlagerung – sein Vermächtnis bleibt bis heute von großer Bedeutung, insbesondere bei der Herstellung essenzieller Medikamente wie Paracetamol.

Geboren am 4. Mai 1853 in Solingen, zeigte Beckmann früh Interesse an den Naturwissenschaften. Er begann seine Ausbildung in der Pharmazie und schloss sein erstes Studium 1875 ab. Doch sein Wissensdurst und sein Ehrgeiz führten ihn bald weiter in die Chemie, die er an der Universität Leipzig unter dem berühmten Chemiker Hermann Kolbe vertiefte. Kolbe, einer der Begründer der strukturellen organischen Chemie, prägte Beckmanns wissenschaftliches Denken und dessen spätere Errungenschaften maßgeblich. 1878 promovierte Beckmann mit einer Arbeit über organische Synthese und die Chemie von Aminen. Seine anschließenden Forschungsjahre konzentrierten sich auf die strukturellen Umwandlungen organischer Verbindungen und ebneten den Weg für seine bedeutendste Entdeckung.

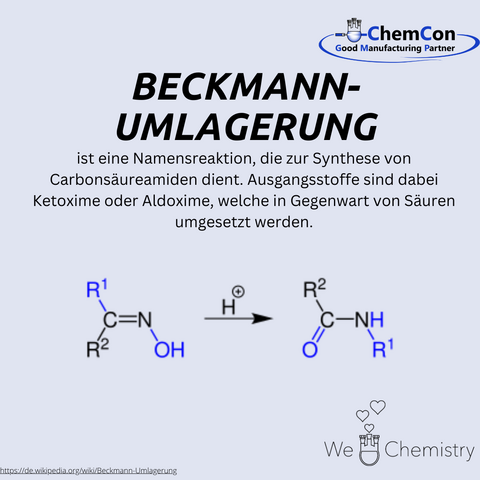

1886 beschrieb Beckmann eine chemische Reaktion, die später seinen Namen tragen sollte: die Beckmann-Umlagerung. Diese Reaktion wandelt Ketoxime oder Aldoxime unter Säurekatalyse in Carbonsäureamide um. Dabei entsteht zunächst eine Zwischenstufe, gefolgt von einer Wanderung einer benachbarten Substituentengruppe, die schließlich das Carbonsäureamid als Endprodukt liefert. Dank ihrer Vielseitigkeit, einfache Verbindungen in wertvolle Zwischen- und Endprodukte umzuwandeln, wurde diese Reaktion rasch zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der organischen Synthese – sowohl in der Grundlagenforschung als auch in industriellen Anwendungen.

Die Beckmann-Umlagerung ist auch heute noch von großer Relevanz, insbesondere in der pharmazeutischen Industrie. Ein herausragendes Beispiel ist ihre Rolle bei der industriellen Herstellung von Paracetamol (Acetaminophen), einem der weltweit meistverwendeten Schmerz- und Fiebermittel. Paracetamol steht auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation (WHO), da es eine Schlüsselrolle in der medizinischen Versorgung einnimmt. Die Beckmann-Umlagerung ermöglicht eine effiziente und großtechnische Umwandlung chemischer Vorstufen in die Carbonsäureamid-Struktur, die das Rückgrat dieses lebenswichtigen Medikaments bildet. Dies verdeutlicht eindrucksvoll, wie bedeutend Beckmanns Entdeckung auch heute noch ist.

Neben seinen Arbeiten in der organischen Chemie leistete Beckmann auch wesentliche Beiträge zur physikalischen Chemie. So entwickelte er das Beckmann-Kryoskop, ein Gerät zur Messung der Gefrierpunktserniedrigung von Lösungen. Diese Innovation bot eine äußerst präzise Methode zur Bestimmung von Molekulargewichten und wurde schnell zu einem Standardwerkzeug in physikalisch-chemischen Laboren. Durch die Nutzung des Prinzips, dass der Gefrierpunkt eines Lösungsmittels durch gelöste Stoffe herabgesetzt wird, ermöglichte Beckmanns Konstruktion exakte Messungen selbst in kleinsten Temperaturbereichen – ein weiterer Beweis seines experimentellen Einfallsreichtums.

Beckmanns Erfolg war eng mit seinem Lehrer Hermann Kolbe verbunden, einem der führenden Chemiker des 19. Jahrhunderts. Kolbes Fokus auf systematische Strukturanalysen und rigorose experimentelle Methoden prägte Beckmanns Herangehensweise an die Forschung nachhaltig. Beckmann trug dieses Erbe weiter, indem er selbst Studierende ausbildete und die Chemie durch seine innovativen Techniken und Entdeckungen voranbrachte.

Beckmanns Beiträge sind auch in der heutigen Zeit allgegenwärtig. Die Beckmann-Umlagerung, mit ihrer andauernden Bedeutung für die Synthese von Pharmazeutika und Feinchemikalien, unterstreicht die zeitlose Relevanz seiner Arbeit. Paracetamol, eines der weltweit am häufigsten eingesetzten Medikamente, ist ein essenzieller Bestandteil der modernen Gesundheitsversorgung. Es lindert täglich Schmerzen und Fieber bei Millionen von Menschen und steht sinnbildlich für den nachhaltigen Einfluss von Beckmanns Forschung auf die öffentliche Gesundheit.

Ernst Otto Beckmann war nicht nur ein Chemiker, sondern ein Innovator, dessen Entdeckungen die Grenzen zwischen organischer und physikalischer Chemie überbrückten. Von der wegweisenden Beckmann-Umlagerung bis zum Kryoskop steht sein Werk beispielhaft für den nachhaltigen Einfluss wissenschaftlicher Neugierde. In einer Welt, die weiterhin auf seine Entdeckungen angewiesen ist, erinnert Beckmanns Vermächtnis daran, wie Chemie unsere Gesellschaft und unser Leben formen kann.

Pietro Biginelli, ein italienischer Chemiker aus dem späten 19. Jahrhundert, ist vor allem für die Entdeckung der Biginelli-Reaktion bekannt, einer wichtigen Mehrkomponentenreaktion, die in der modernen pharmazeutischen Chemie eine bedeutende Rolle spielt. Obwohl er zu Lebzeiten nicht besonders berühmt war, hat Biginellis Arbeit einen bleibenden Einfluss auf die organische Synthesechemie und die Herstellung von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) hinterlassen.

Biginelli wurde 1860 geboren und verfolgte seine Leidenschaft für die Chemie an der Universität Florenz, wo er den Großteil seiner bahnbrechenden Forschung betrieb. Über sein frühes Leben ist wenig bekannt, doch seine akademische Laufbahn führte ihn zu einem wichtigen Beitrag in der chemischen Synthese, bei dem er Methoden zur Vereinfachung der Bildung komplexer organischer Verbindungen entwickelte. Seine bekannteste Entdeckung, die Biginelli-Reaktion, entstand aus dem Bestreben, mehrstufige Prozesse in einen effizienteren und einfacher durchzuführenden Einzelschritt zu verwandeln.

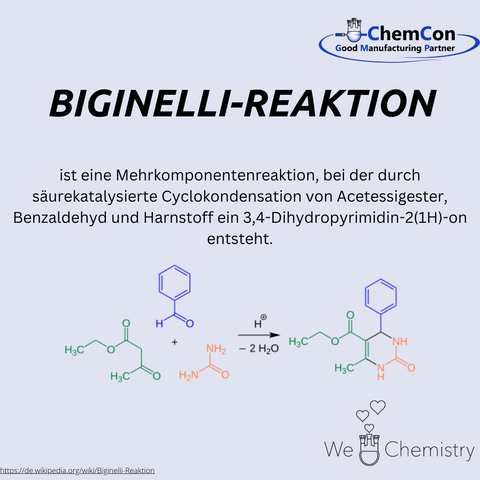

Im Jahr 1891 entdeckte Biginelli eine Reaktion, die später seinen Namen tragen sollte. Die Biginelli-Reaktion ist eine Mehrkomponenten-Cyclokondensation, die die Synthese von 3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-onen (DHPMs) aus einfachen Ausgangsstoffen wie Acetessigester, Benzaldehyd und Harnstoff ermöglicht. Der säurekatalysierte Prozess war für seine Einfachheit und Effizienz bemerkenswert. Zu jener Zeit waren solche One-Pot-Reaktionen besonders begehrt, da sie die Anzahl der Schritte zur Herstellung wertvoller Verbindungen reduzierten und den Prozess weniger arbeitsintensiv und kostengünstiger machten.

Heute spielt die Biginelli-Reaktion eine entscheidende Rolle bei der Synthese pharmazeutischer Verbindungen, insbesondere von APIs. Der 3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-on-Kern ist ein häufig verwendetes Gerüst in biologisch aktiven Molekülen, was ihn zu einem wichtigen Baustein in Arzneimitteln mit entzündungshemmenden, antiviralen und krebshemmenden Eigenschaften macht. Die Anpassungsfähigkeit der Reaktion, die eine Vielzahl von Substituenten zulässt, macht sie in der medizinischen Chemie äußerst wertvoll für die Entwicklung neuer therapeutischer Wirkstoffe.

Die Reaktion wird weit verbreitet in der Produktion von Calciumkanalblockern, antiviralen Medikamenten und anderen wichtigen APIs eingesetzt. Sie bleibt ein unverzichtbares Werkzeug in der Wirkstoffforschung und -entwicklung und bildet aufgrund ihrer Effizienz und Vielseitigkeit eine Grundlage für die Entwicklung neuer pharmazeutischer Verbindungen.

Obwohl Pietro Biginellis Name vielleicht nicht so bekannt ist wie der seiner Zeitgenossen, hat sein Beitrag zur Chemie einen bleibenden Eindruck in der modernen Wissenschaft hinterlassen. Die Biginelli-Reaktion erleichtert nach wie vor die effiziente Synthese komplexer Moleküle und spielt eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung lebensrettender Medikamente. Seine Entdeckung zeigt, wie Neugier-getriebene Forschung tiefgreifende und dauerhafte Auswirkungen auf Industrien wie die Pharmazeutik haben kann, wo Innovation ständig im Wandel ist. Biginellis Arbeit erinnert daran, dass selbst bescheidene Entdeckungen zu bedeutenden Fortschritten führen können und grundlegende Werkzeuge für kritische moderne Anwendungen im Gesundheitswesen und darüber hinaus liefern.

Arthur Birch wurde 1915 in Sydney/Australien geboren. Er studierte an der Universität von Sydney, wo er 1937 den Bachelor of Science und 1938 den Master of Science erwarb.1940 wurde er an der Universität von Oxford/UK promoviert. 1952 übernahm Birch eine Professur für Organische Chemie an der Universität von Sydney. 1958 wechselte er erneut nach UK und übernahm eine Professur an der Universität von Manchester. Von 1967 bis 1980 war Birch Dekan an der Australian National University of Canberra.

Durch die Birch'sche Reduktion konnte erstmalig ein Steroid chemisch synthetisiert werden, was für die Pharmazeutische Industrie bis heute von großer Bedeutung ist.

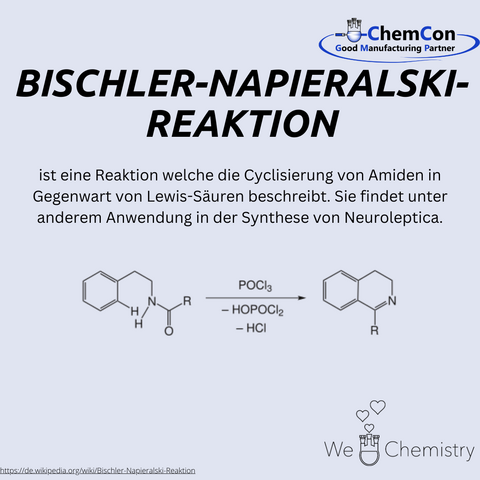

Edmund Napieralski ist ein bedeutender Name in der Chemie, insbesondere aufgrund seiner Beiträge zur organischen Synthese. Obwohl über sein frühes Leben und seinen akademischen Werdegang wenig bekannt ist, bleibt seine Arbeit, insbesondere die Mitentdeckung der Bischler-Napieralski-Reaktion, ein Meilenstein in der heterocyclischen Chemie.

In Zusammenarbeit mit dem Chemiker Alfred Bischler entwickelte Napieralski eine Reaktion, die heute als Bischler-Napieralski-Reaktion bekannt ist. Diese Reaktion spielt eine zentrale Rolle bei der Synthese von Isochinolinen, einer Klasse von Verbindungen, die für die Herstellung von Alkaloiden und pharmazeutischen Wirkstoffen von großer Bedeutung sind. Die Bischler-Napieralski-Reaktion beinhaltet die Cyclodehydratisierung eines β-Phenylethylamids mithilfe einer Lewis-Säure, typischerweise Phosphorpentachlorid (PCl5), was zur Bildung von Isochinolin-Derivaten führt. Isochinoline sind aufgrund ihrer breiten biologischen Aktivität von großer Bedeutung, was diese Reaktion besonders wertvoll für die medizinische Chemie macht.

Eine herausragende Anwendung der Bischler-Napieralski-Reaktion ist ihre Rolle bei der Synthese von Neuroleptika wie Loxapin und Amoxapin. Diese Verbindungen gehören zur Klasse der Dibenzoxazepin-Derivate und werden als Antipsychotika eingesetzt. Loxapin wird zur Behandlung von Schizophrenie und bipolaren Störungen verwendet, während Amoxapin als Antidepressivum mit antipsychotischen Eigenschaften bekannt ist. Die zugrunde liegende Struktur dieser Verbindungen, ein Isochinolin-Ringsystem, ist entscheidend für ihre pharmakologische Aktivität, und ihre Synthese beruht häufig auf Varianten der Bischler-Napieralski-Reaktion.

Loxapin und Amoxapin verdeutlichen, wie eine grundlegende chemische Reaktion zur Herstellung von Medikamenten verwendet werden kann, die schwere psychische Erkrankungen behandeln. Loxapin, das erstmals in den 1970er Jahren synthetisiert wurde, wirkt vor allem durch die Blockierung von Dopaminrezeptoren, wodurch Symptome von Psychosen gemildert werden. Amoxapin hingegen hat eine doppelte Funktion: Es wirkt als Antidepressivum, indem es die Wiederaufnahme von Noradrenalin und Serotonin hemmt, und zeigt gleichzeitig antipsychotische Effekte durch seine Interaktion mit Dopaminrezeptoren.

Dank der Bischler-Napieralski-Reaktion reicht Napieralskis Beitrag zur Chemie weit über das Labor hinaus und hinein in die medizinische Praxis, wo seine Arbeit eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Behandlungen für psychische Störungen spielt. Obwohl sein Name vielleicht nicht so bekannt ist wie der einiger seiner Zeitgenossen, bleibt sein Vermächtnis sowohl in der organischen Chemie als auch in der pharmazeutischen Forschung von großer Bedeutung.

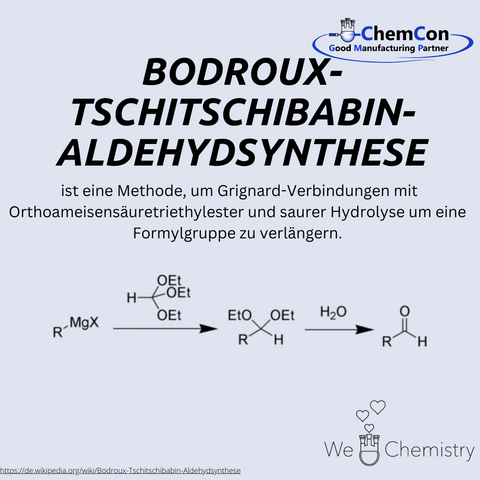

Die Bodroux-Tschitschibabin-Aldehydsynthese ist eine klassische Namensreaktion zur Herstellung von Aldehyden aus entsprechenden Estern oder Nitrilen. Sie beruht auf der Umsetzung eines Esters oder Nitrils mit einem Grignard-Reagenz, gefolgt von Hydrolyse, um das Aldehyd zu erhalten. Diese Reaktion erlaubt eine gezielte und effiziente Einführung der Formylgruppe in komplexe Moleküle und ist besonders nützlich für die Synthese funktionalisierter Aldehyde, die als Ausgangsstoffe für pharmazeutische Wirkstoffe oder Feinchemikalien dienen. Bei ChemCon wären wir in der Lage, die Bodroux-Tschitschibabin-Aldehydsynthese anzuwenden, um maßgeschneiderte Aldehydstrukturen für weiterführende Synthesen herzustellen.

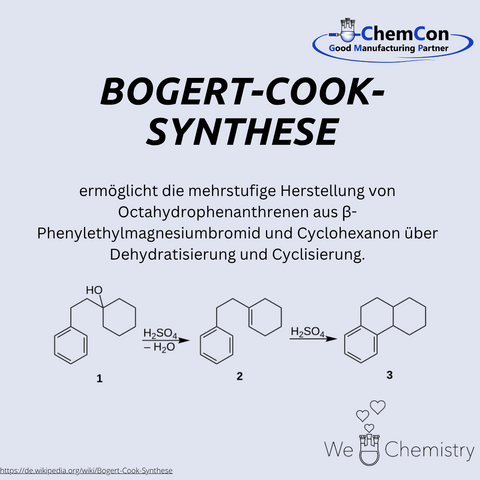

Marston T. Bogert war ein amerikanischer Chemiker, geboren am 18. März 1868 in Flushing, New York. Er lehrte viele Jahre an der Columbia University und war eine einflussreiche Figur in der frühen amerikanischen organischen Chemie. Gemeinsam mit Alfred W. Cook entwickelte er die Bogert-Cook-Synthese – eine Methode zur Darstellung von Chinazolinon-Derivaten durch Kondensation von Anthranilsäurederivaten mit Amidinen. Diese Reaktion hat Bedeutung in der Heterocyclenchemie und wird unter anderem zur Herstellung bioaktiver Verbindungen genutzt. Bei ChemCon kommt die Bogert-Cook-Synthese bei kundenspezifischen Syntheseprojekten zum Einsatz, insbesondere wenn funktionalisierte Chinazolinonstrukturen als Ausgangspunkt für pharmazeutische Wirkstoffe benötigt werden.

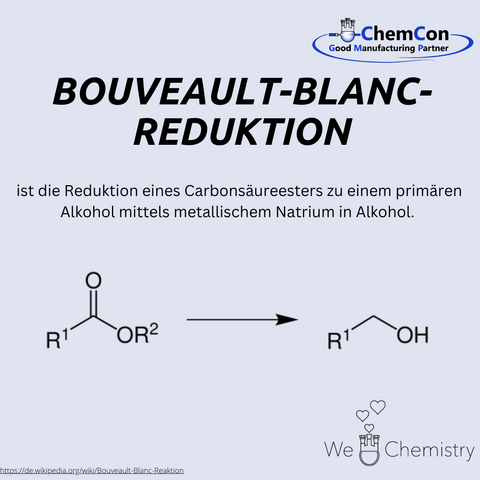

Louis Bouveault war ein französischer Chemiker, geboren am 11. Februar 1864 in Nevers. Er lehrte an mehreren Universitäten, darunter in Paris und Nancy, und forschte insbesondere auf dem Gebiet der organischen Synthese. Zusammen mit dem deutschen Chemiker Georges Blanc entwickelte er die Bouveault-Blanc-Reduktion, ein Verfahren zur Reduktion von Estern zu primären Alkoholen unter Verwendung von metallischem Natrium in Alkohol. Die Reaktion war eine der ersten Methoden zur direkten Reduktion von Estern und stellte einen wichtigen Fortschritt in der organischen Chemie dar. Obwohl sie heute teils durch modernere Verfahren ersetzt wird, bleibt sie aufgrund ihrer Einfachheit und Effizienz in vielen Labors im Einsatz. Bei ChemCon wird die Bouveault-Blanc-Reduktion insbesondere dann verwendet, wenn robuste und skalierbare Reduktionsverfahren benötigt werden, etwa in der Prozessentwicklung.

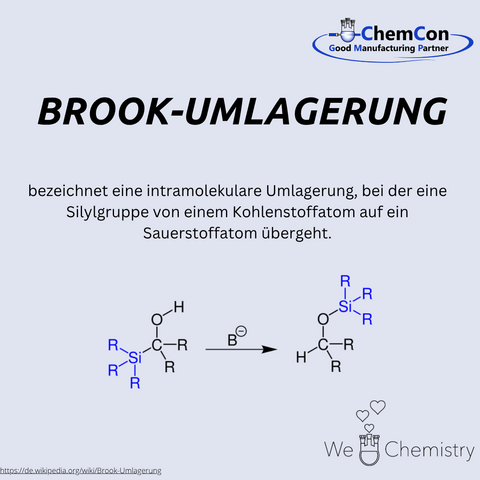

Adrian Gibbs Brook war ein kanadischer Chemiker, der sich durch seine bahnbrechende Arbeit auf dem Gebiet der Siliciumorganik hervortat. Die nach ihm benannte Brook-Umlagerung beschreibt die intramolekulare Wanderung einer Silylgruppe von Kohlenstoff auf Sauerstoff, typischerweise ausgelöst durch eine Base. Diese Reaktion ermöglicht die gezielte Synthese von Silylethern und anderen silylierten Verbindungen und ist besonders wertvoll in der organischen Synthese und Materialchemie. Bei ChemCon wird die Brook-Umlagerung in der Herstellung funktionalisierter Siliciumverbindungen eingesetzt, insbesondere wenn diese als reaktive Zwischenstufen oder Schutzgruppen in komplexen Syntheseabläufen dienen.

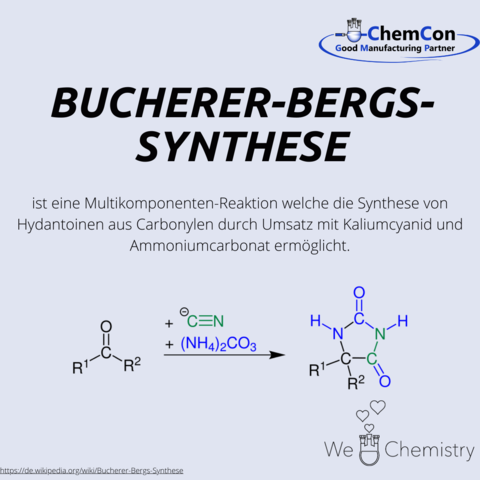

Für die nach Hans Theodor Bucherer und Hermann Bergs benannte Synthese beziehungsweise die durch sie entstehenden Hydantoine gibt es im Labor und in der Technik zahlreiche praktische Anwendungen.

Bucherer absolvierte sein Abitur in Köln und studierte an den Universitäten München, Karlsruhe und Leipzig Chemie. Seine Dissertation schloss er 1893 unter Johannes Wislicenus in Leipzig ab. Der Titel seiner Arbeit lautete „Über einige Derivate des Keto-Hexens des Ketons der α Pimelinsäure“. Nach einiger Zeit bei der BASF wurde er 1901 Privatdozent an der Technischen Hochschule Dresden und folgte 1913 einem Ruf an die Technische Hochschule Berlin. Ab 1926 war er Professor für Chemische Technologie an der Technischen Hochschule München. In der Zeit von 1908 bis 1916 war er nebenbei in der chemischen Industrie tätig. Im Jahr 1935 wurde Bucherer emeritiert. 1944 erhielt er die Goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft.

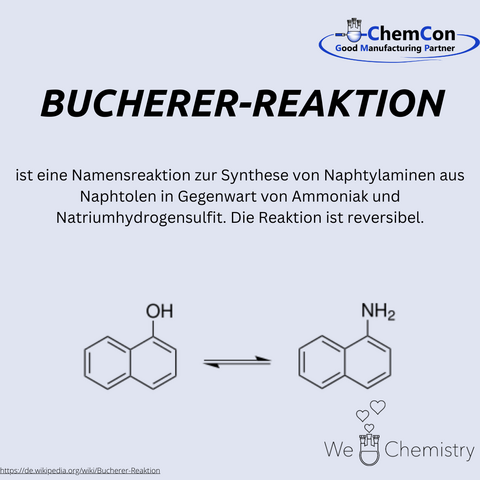

Neben der Bucherer-Bergs-Synthese entdeckte er auch die Bucherer-Reaktion, die es ermöglicht, Phenole und Naphthole etc. in die entsprechenden aromatischen Amine zu überführen.

Hydantoine werden in verschiedenen Anwendungen genutzt. Ausgehend von Hydantoin können heterocyclische Wirkstoffe wie zum Beispiel Phenytoin zur Dauerbehandlung von Epilepsie und Herzrhythmusstörungen hergestellt werden. Hydantoine können auch zur Herstellung von Zuckerderivaten verwendet werden. Außerdem sind sie ein Edukt zur Herstellung von Aminosäuren wie Methionin, von dem jährlich mehrere 100.000 Tonnen produziert werden.

Hydantoine sind ein Derivat des Imidazols. Ein weiteres Derivat davon ist Histamin, das durch Decarboxylierung der Aminosäure Histidin gewonnen werden kann. Eine Anwendung für Histamin ist als Histamin dihydrochlorid in Ceplene, zur Behandlung einer seltenen Art der Leukämie oder als positive Kontrolle in Allergietests.

Hans Theodor Bucherer, ein Name, der vielen vielleicht nicht geläufig ist, stellt einen Eckpfeiler in der Architektur der organischen Chemie dar. Geboren 1869, schnitzte sich dieser deutsche Chemiker durch seine akademischen Bestrebungen und bahnbrechende Forschung eine bedeutende Nische. Seine Reise, die an Universitäten wie München, Karlsruhe und Leipzig begann, mündete in einem Doktortitel unter dem geschätzten Johannes Wislicenus. Dieses solide Fundament katapultierte ihn in eine Welt akademischer Exzellenz.

Bucherers akademische Laufbahn ist gekennzeichnet durch seinen Aufstieg zu Professuren in Dresden, Berlin und München. Diese Rollen waren keine bloßen Titel; sie waren Plattformen, von denen aus er Wissen verbreitete und Neugier entfachte. Seine Beiträge zum Fachgebiet reichen jedoch weit über die Pädagogik hinaus. Die chemische Landschaft trägt die Prägung seines Einfallsreichtums, insbesondere in Form der Bucherer-Reaktion. Diese Umwandlung von Naphtholen in Naphthylamine und umgekehrt steht als Beweis seiner experimentellen Fähigkeiten.

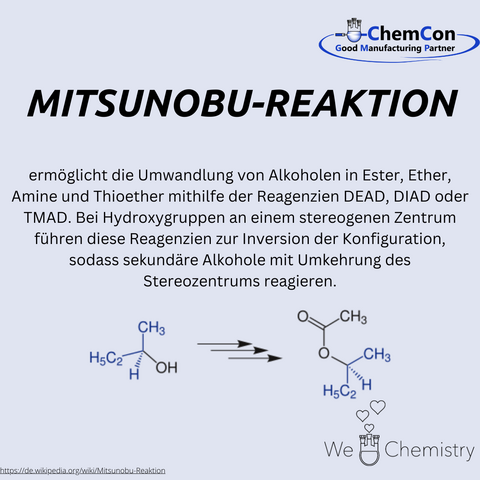

Interessanterweise hat sich die Bucherer-Reaktion als eine praktikable Alternative zur Mitsunobu-Reaktion herausgestellt. Letztere ist zwar effektiv, beinhaltet jedoch oft giftige Reagenzien und Nebenprodukte. Im Gegensatz dazu präsentiert die Bucherer-Reaktion einen grüneren, umweltfreundlicheren Ansatz. Dieses Wiederaufleben des Interesses an einer älteren Reaktion unterstreicht die dauerhafte Relevanz grundlegender Forschung und das Potenzial, wertvolle Werkzeuge im Arsenal des Chemikers wiederzuentdecken.

Das Vermächtnis von Hans Theodor Bucherer ist ein Zeugnis für die Kraft intellektueller Neugier und Ausdauer. Sein Lebenswerk, charakterisiert durch die Bucherer-Reaktion und seine akademische Führung, inspiriert und beeinflusst weiterhin Chemiker weltweit. Während wir die Komplexitäten der modernen Chemie durchqueren, ist es wichtig, die Pioniere anzuerkennen, die den Grundstein gelegt haben, und Bucherer nimmt zweifellos einen prominenten Platz in diesem Pantheon wissenschaftlicher Helden ein.

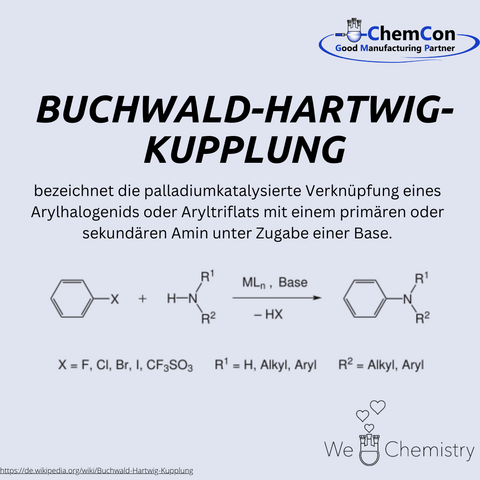

John F. Hartwig ist ein renommierter amerikanischer Chemiker, der für seine Pionierarbeiten auf dem Gebiet der metallkatalysierten Reaktionen bekannt ist. Er wurde in den Vereinigten Staaten geboren und entwickelte bereits früh ein Interesse an der Chemie. Dieses Interesse führte ihn zu einer beeindruckenden akademischen Laufbahn: Er absolvierte seinen Bachelor-Abschluss in Chemie an der Princeton University und promovierte an der University of California, Berkeley. Anschließend forschte er als Postdoktorand am Massachusetts Institute of Technology (MIT), bevor er eine Professur an der Yale University übernahm. Später wechselte er an die University of Illinois und ist derzeit Professor an der University of California, Berkeley.

Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Entwicklung neuer katalytischer Prozesse, insbesondere im Bereich der Übergangsmetallkatalyse. Eine seiner bedeutendsten Errungenschaften ist die gemeinsam mit Stephen Buchwald entwickelte Buchwald-Hartwig-Amination. Diese Reaktion beschreibt die palladiumkatalysierte Kupplung von Arylhalogeniden oder Aryltriflaten mit primären oder sekundären Aminen in Anwesenheit einer Base. Diese Methode hat sich als äußerst effizient für die Synthese von Arylaminen erwiesen, die eine zentrale Rolle in der organischen Chemie spielen.

Die Buchwald-Hartwig-Amination hat die organische Chemie und insbesondere die pharmazeutische Industrie nachhaltig geprägt. Vor ihrer Entwicklung war die Herstellung von Arylaminen oft ineffizient, aufwendig und kostspielig. Durch die Einführung dieser palladiumkatalysierten Methode wurde es möglich, eine Vielzahl komplexer Amine unter milden Reaktionsbedingungen und mit hohen Ausbeuten herzustellen. Diese Fortschritte erleichterten die Synthese vieler pharmazeutisch relevanter Moleküle, da Arylamine in zahlreichen Wirkstoffen vorkommen. Heute ist die Buchwald-Hartwig-Amination ein unverzichtbares Werkzeug in der Arzneimittelforschung und -produktion und wird weltweit in akademischen und industriellen Laboren eingesetzt.

Auch ChemCon nutzt die Buchwald-Hartwig-Amination als integralen Bestandteil zur Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe und Zwischenprodukte. Die Flexibilität und Effizienz dieser Reaktion ermöglicht es ChemCon, komplexe Moleküle in hoher Reinheit und unter Einhaltung der strengen GMP-Richtlinien (Good Manufacturing Practice) zu produzieren. Dies ist essenziell, um den hohen Qualitätsanforderungen der pharmazeutischen Industrie gerecht zu werden. Durch die Anwendung dieser modernen Kupplungstechnologie kann ChemCon maßgeschneiderte Lösungen anbieten und innovative Wirkstoffe effizient entwickeln.

Für seine herausragenden Beiträge zur Chemie erhielt John F. Hartwig zahlreiche Auszeichnungen, darunter den American Chemical Society Award in Organometallic Chemistry und den Wolf Prize in Chemistry. Sein Einfluss auf die wissenschaftliche Gemeinschaft und die chemische Industrie ist immens. Seine Arbeiten bilden eine wichtige Grundlage für zukünftige Entwicklungen in der metallkatalysierten Chemie. Hartwigs Forschung hat nicht nur das Verständnis grundlegender chemischer Prozesse erweitert, sondern auch neue Anwendungen ermöglicht, die einen nachhaltigen Einfluss auf die moderne Arzneimittelentwicklung haben.

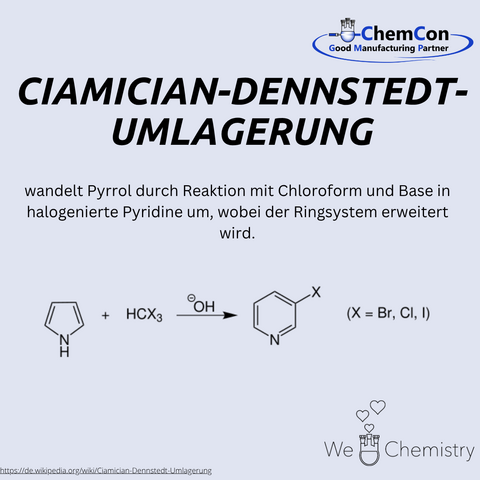

Giacomo Luigi Ciamician war ein italienischer Chemiker, geboren am 27. August 1857 in Triest. Er gilt als Pionier der Photochemie und setzte sich bereits früh für die Nutzung erneuerbarer Energiequellen ein. Ciamician arbeitete an der Universität Bologna und wurde mehrfach für den Nobelpreis in Chemie nominiert. Seine spektroskopischen Untersuchungen trugen zur Validierung von Mendeljews Periodensystem bei, was seine wissenschaftliche Bedeutung zusätzlich unterstreicht. Gemeinsam mit Max Dennstedt entdeckte er die Ciamician-Dennstedt-Umlagerung – eine Reaktion, bei der Pyrrole mit Halogencarbenen zu Pyridin-Derivaten umgesetzt werden. Diese Umwandlung von Fünfring- zu Sechsringsystemen ist von großem Interesse in der Heterocyclenchemie. Bei ChemCon wären wir in der Lage, die Ciamician-Dennstedt-Umlagerung durchzuführen, um spezifisch substituierte Pyridine herzustellen, die als Bausteine für pharmazeutische Wirkstoffe dienen.

Ludwig Rainer Claisen geboren am 14. Januar 1851 in Köln war ein deutscher Chemiker. Er machte 1869 sein Abitur auf einem Gymnasium in Köln. Danach studierte er bis 1871 Chemie an der Universität Bonn und bis 1873 in Göttingen. Bis 1875 promovierte er in Bonn unter Kekulé mit der Arbeit „Beiträge zur Kenntniss des Mesityloxyds und des Phorons“ und wurde zunächst Kekulés Assistent.

Drei Jahre später habilitierte er und wurde anschließend als Privatdozent übernommen. Nach einigen Jahren am Owens College in Manchester und München folgte er dem Ruf an die RWTH Aachen, wo er zum Ordinarius für Chemie ernannt wurde. 1897 wechselte er an die Universität Kiel, wurde jedoch schon 1902 aus gesundheitlichen Gründen emeritiert. Zwei Jahre später forschte er in Berlin weiter bevor er ein privates Labor im Rheinland eröffnete.

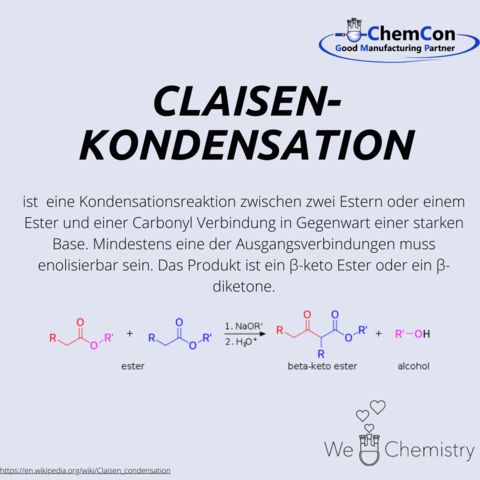

Er war Mitglied der Bayrischen Akademie der Wissenschaften sowie Ehrenmitglied des Vereins deutscher Chemiker und wurde 1881 zum Mitglied der Leopoldina gewählt. Im gleichen Jahr entdeckte er die Claisen Kondensation. Außerdem sind einige Laborgeräte nach ihm benannt die „Claisenbrücke“ und der „Claisenkolben“.

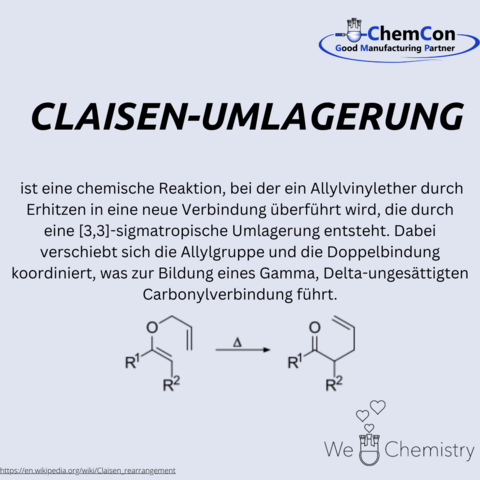

Ludwig Claisen war ein deutscher Chemiker, geboren am 14. Januar 1851 in Köln. Bekannt ist er vor allem für die Entwicklung der nach ihm benannten Claisen-Umlagerung, eine grundlegende organische Reaktion. Claisen studierte Chemie an der Universität Bonn und später an der Universität Göttingen, wo er unter der Leitung von Friedrich Wöhler, einem der Pioniere der organischen Chemie, promovierte.

Während seiner akademischen Laufbahn leistete Claisen bedeutende Beiträge zur organischen Chemie, einschließlich seiner Arbeiten über Esterkondensationsreaktionen, die heute als Claisen-Kondensationen bekannt sind. Diese sind entscheidend für die Bildung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen in verschiedenen synthetischen Verfahren. Seine Forschung erweiterte wesentlich das Instrumentarium der synthetischen organischen Chemie und beeinflusste die Entwicklung von Pharmazeutika, Agrochemikalien und neuen Materialien.

Claisen hatte Positionen an mehreren renommierten Institutionen inne, darunter die Universität Berlin und die Universität Kiel. Seine Arbeit legte grundlegende Prinzipien fest, die für die Weiterentwicklung synthetischer Methodologien in der modernen Chemie entscheidend waren. Die von ihm entdeckten Reaktionen und die von ihm entwickelten Techniken sind nach wie vor integraler Bestandteil bei der Synthese komplexer molekularer Architekturen in akademischen und industriellen Umgebungen weltweit. Sein Vermächtnis zeichnet sich nicht nur durch die nach ihm benannten Reaktionen aus, sondern auch durch seine Rolle bei der Ausbildung der nächsten Generation von Chemikern während seiner Zeit als Professor.

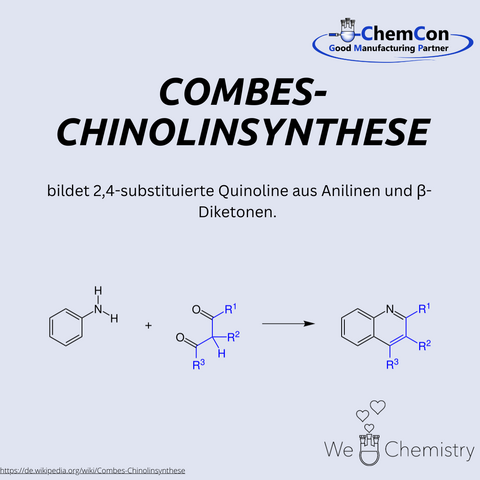

Die Combes-Chinolinsynthese ist eine klassische Methode zur Herstellung von Chinolinderivaten, die erstmals von Auguste Combes beschrieben wurde. Sie beruht auf der Kondensation von Anilinen mit β-Diketonen unter sauren Bedingungen, wodurch substituierte Chinoline gebildet werden. Diese Reaktion ist besonders wichtig, da Chinoline eine zentrale Rolle als Strukturmotive in pharmazeutischen Wirkstoffen, Naturstoffen und funktionalen Materialien spielen. Die Combes-Synthese bietet eine vergleichsweise einfache Möglichkeit, komplex substituierte Heterocyclen darzustellen. Bei ChemCon wären wir in der Lage, die Combes-Chinolinsynthese anzuwenden, um maßgeschneiderte Chinolingerüste für pharmazeutische Forschungsprojekte bereitzustellen.

Arthur C. Cope

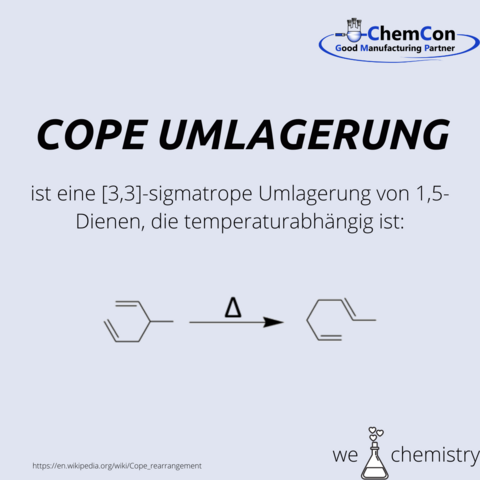

...war ein US-amerikanischer Chemiker und Professor für organische Chemie am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge.

Er promovierte mit dem Thema “The synthesis of local anesthetics containing various phenylalkyl groups: Vinylethyl malonic ester and the cleavage of certain substituted malonic esters with sodium ethoxide” n der University of Wisconsin-Madison im Jahr 1932.

Während des Zweiten Weltkriegs führte er eine Reihe von Forschungen für chemische Waffen, Malariamittel und die Behandlung von Senfgasopfern durch.

Am MIT leitete er ab 1945 die Chemieabteilung. Die präparative organische Chemie war eines seiner Arbeitsgebiete, insbesondere Eliminierungs- und Kondensationsreaktionen. Daher wurden die Cope-Umlagerung, die Diaza-Cope-Umlagerung und die Cope-Eliminierung nach ihm benannt.

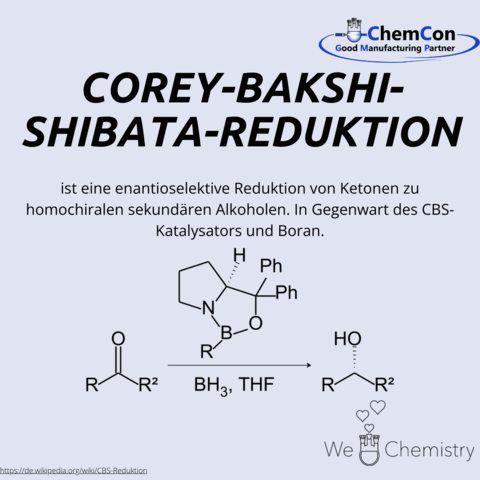

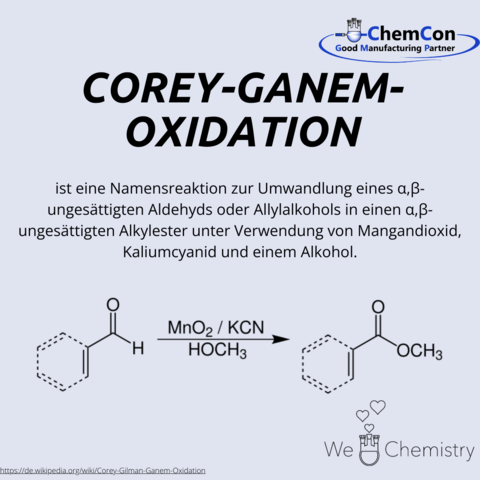

Elias James Corey ist ein US-amerikanischer Chemiker, der 1990 den Nobelpreis für Chemie für seine Entwicklung der Theorie und Methodik der organischen Synthese erhielt, insbesondere für seine Etablierung der Retrosynthese.

Corey wurde 1928 in Methuen, Massachusetts, als Sohn libanesischer Christen geboren. Er studierte Chemie am Massachusetts Institute of Technology, wo er 1948 seinen Bachelor-Abschluss und 1951 seinen Doktorgrad erwarb. Von 1951 bis 1959 war er Professor an der University of Illinois, wo er mit 27 Jahren zum ordentlichen Professor ernannt wurde. Seit 1959 ist er Professor an der Harvard University.

Corey hat über fünf Jahrzehnte lang in fast allen Bereichen der organischen Chemie geforscht und wichtige Beiträge zur Biochemie und zur modernen medizinischen Wissenschaft geleistet. Er hat zahlreiche Synthesemethoden und Reagenzien entwickelt, wie zum Beispiel das Pyridiniumchlorochromat oder die 1,3-Dithiane als Schutzgruppe für Carbonylverbindungen. Er hat auch die metallorganische Chemie, die katalytische asymmetrische Reaktion und den mechanistischen Einblick in die Bindungsbildung erforscht. Er war der erste, der Computer für die Gestaltung von Synthesewegen einsetzte.

Eines seiner bekanntesten Werke ist die Retrosynthese, eine logische Methode zur Planung der Synthese komplexer organischer Moleküle aus einfachen Vorläufern. Die Retrosynthese basiert auf dem Prinzip, dass eine komplexe Struktur in einfachere Teile zerlegt werden kann, indem man sich vorstellt, wie sie durch bekannte Reaktionen gebildet werden könnte. Diese Teile können dann weiter zerlegt werden, bis man zu verfügbaren Ausgangsmaterialien gelangt. Die Retrosynthese ist ein mächtiges Werkzeug für die Synthese von Naturstoffen, Arzneimitteln und anderen biologisch aktiven Verbindungen.

Corey hat mehrere hundert Totalsynthesen von Naturstoffen durchgeführt, darunter mehrere Prostaglandine, Steroide, Antibiotika und Alkaloide. Er hat auch das antivirale Medikament Oseltamivir (Tamiflu) synthetisiert, das gegen Influenza wirksam ist.

Corey ist einer der produktivsten und einflussreichsten Chemiker aller Zeiten. Er hat über 1000 wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht und über 70 wissenschaftliche Preise erhalten. Er hat auch zahlreiche Industriechemiker sowie spätere Professoren und Nobelpreisträger wie Ryoji Noyori und Bengt Ingemar Samuelsson ausgebildet.

Elias James Corey wurde am 12. Juli 1928 in Methuen, Massachusetts, geboren und entwickelte sich zu einem der einflussreichsten Chemiker des 20. Jahrhunderts. Schon früh zeigte er ein großes Interesse an Wissenschaft und Mathematik, was ihn dazu brachte, am Massachusetts Institute of Technology (MIT) zu studieren. Dort promovierte er bereits im Alter von 22 Jahren und begann eine akademische Laufbahn, die ihn 1959 an die Harvard University führte. Dort blieb er über Jahrzehnte und prägte die organische Chemie nachhaltig. Sein bedeutendster Beitrag zur Wissenschaft war die Entwicklung der retrosynthetischen Analyse, einer Methode, die es ermöglicht, komplexe Moleküle durch Zerlegung in einfachere Bausteine zu planen. Diese bahnbrechende Technik revolutionierte die organische Synthese und wurde zur Standardstrategie in der modernen Chemie. Sein analytischer Ansatz half Chemikern weltweit, effiziente und präzise Syntheserouten für eine Vielzahl von Molekülen zu entwickeln. Für seine Arbeiten erhielt Corey zahlreiche Auszeichnungen, darunter 1990 den Nobelpreis für Chemie. Neben dem Nobelpreis wurde er auch mit weiteren Ehrungen wie der National Medal of Science und der Priestley Medal ausgezeichnet.

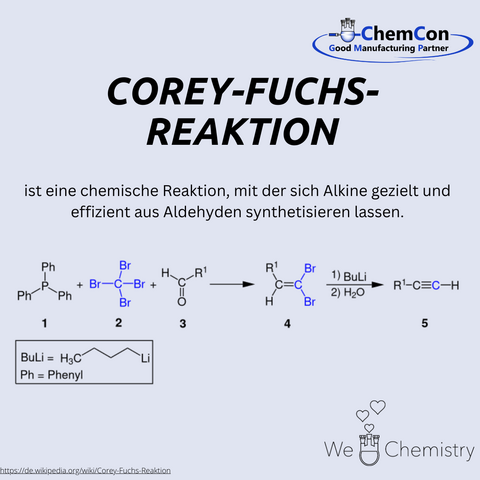

Ein spezifischer Beitrag von Corey zur synthetischen Chemie ist die Corey-Fuchs-Reaktion, eine Methode zur Synthese von Alkinen aus Aldehyden. Dabei werden Aldehyde mit Triphenylphosphin und Carbon Tetrabromid zu Dibromiden umgewandelt, die anschließend mit starken Basen zu Alkinen reagieren. Diese Reaktion ist besonders nützlich, um Terminalalkine effizient und gezielt herzustellen. Sie findet breite Anwendung in der pharmazeutischen Chemie und in der Herstellung komplexer organischer Verbindungen. ChemCon nutzt solche bewährten Methoden in der kundenspezifischen Synthese, um maßgeschneiderte Lösungen für pharmazeutische Anwendungen zu entwickeln. Durch die Integration solcher Reaktionen in die Prozessentwicklung kann ChemCon hochreine und spezifikationsgerechte Verbindungen für Forschungs- und Industriepartner bereitstellen. Die Fähigkeit, komplexe Synthesewege effizient umzusetzen, macht ChemCon zu einem wertvollen Partner für Unternehmen, die hochspezialisierte chemische Verbindungen benötigen.

Elias James Corey: Ein Chemiker, der die Welt veränderte

Elias James Corey wurde am 12. Juli 1928 in Methuen, Massachusetts, geboren. Er ist ein US-amerikanischer Chemiker und Nobelpreisträger. Corey ist emeritierter Professor an der Harvard University. Seine Studien über fünf Jahrzehnte umfassen nahezu alle Bereiche der Organischen Chemie und hatten entscheidende Auswirkungen auf die Biochemie und die moderne medizinische Wissenschaft.

Akademische Laufbahn

Corey erhielt seinen Bachelor-Abschluss in Chemie an der Harvard University im Jahr 1950. Anschließend promovierte er an der University of Illinois at Urbana-Champaign bei John C. Sheehan. Nach seiner Promotion arbeitete Corey als Postdoktorand am Massachusetts Institute of Technology (MIT) bei Robert Burns Woodward.

Im Jahr 1954 kehrte Corey an die Harvard University zurück, wo er eine Professur für Organische Chemie erhielt. Er blieb bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2000 an der Harvard University.

Wissenschaftliche Errungenschaften

Corey hat im Laufe seiner Karriere zahlreiche bedeutende Beiträge zur Organischen Chemie geleistet. Zu seinen wichtigsten Errungenschaften gehören:

- Die Entwicklung neuer Synthesemethoden für komplexe Naturstoffe, darunter Steroide, Terpene und Alkaloide.

- Die Erforschung der Mechanismen organischer Reaktionen.

- Die Entwicklung neuer molekularer Katalysatoren.

Coreys Arbeiten haben dazu beigetragen, das Verständnis organischer Reaktionen zu vertiefen und neue Wege für die Synthese komplexer Moleküle zu eröffnen. Sie haben auch wichtige Auswirkungen auf die Biochemie und die moderne medizinische Wissenschaft gehabt.

Corey-Ghanem-Oxidation

Die Corey-Ghanem-Oxidation ist eine wichtige Synthesemethode für die Oxidation von Alkoholen zu Ketonen oder Aldehyden. Die Reaktion wurde 1967 von Elias James Corey und seinem Studenten Samir A. Ghanem entwickelt.

Die Corey-Ghanem-Oxidation verläuft in zwei Schritten. Im ersten Schritt wird der Alkohol mit einem starken Oxidationsmittel, wie z. B. Chromtrioxid, oxidiert. Im zweiten Schritt wird das entstehende Keton oder Aldehyd mit einem reduzierenden Agenten, wie z. B. Ammoniak, reduziert.

Die Corey-Ghanem-Oxidation ist eine vielseitige und effiziente Synthesemethode, die für eine Vielzahl von Alkoholen angewendet werden kann. Sie ist besonders nützlich für die Oxidation von empfindlichen Alkoholen, die mit anderen Oxidationsmethoden nicht stabil sind.

Auszeichnungen

Corey hat im Laufe seiner Karriere zahlreiche Auszeichnungen für seine wissenschaftlichen Leistungen erhalten. Zu seinen wichtigsten Auszeichnungen gehören:

- Der Nobelpreis für Chemie im Jahr 1990

- Die National Medal of Science im Jahr 1985

- Die Copley-Medaille der Royal Society im Jahr 1998

Corey ist einer der bedeutendsten Chemiker des 20. Jahrhunderts. Seine Arbeiten haben die Organische Chemie revolutioniert und haben wichtige Auswirkungen auf die Biochemie und die moderne medizinische Wissenschaft gehabt.

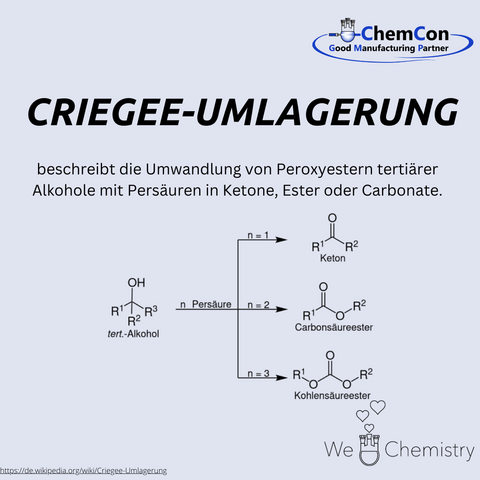

Rudolf Criegee (1902–1975) war ein deutscher Chemiker, der bedeutende Beiträge zur organischen Chemie leistete. Besonders bekannt wurde er durch die Entdeckung der nach ihm benannten Criegee-Umlagerung, einer Reaktion, bei der Peroxyester unter Umlagerung in Carbonsäureester umgewandelt werden. Diese Transformation erfolgt über ein Carbonyl-Oxid-Zwischenprodukt und bietet einen eleganten Zugang zu funktionalisierten Estern. Die Reaktion ist von grundlegender Bedeutung, da sie Einblicke in die Reaktivität von Peroxiden lieferte und neue Synthesestrategien eröffnete. Darüber hinaus gehen auf Criegee auch die sogenannten Criegee-Intermediate zurück, die bis heute eine wichtige Rolle in der Atmosphärenchemie spielen. Bei ChemCon wären wir in der Lage, die Criegee-Umlagerung gezielt einzusetzen, um funktionalisierte Esterstrukturen für maßgeschneiderte Synthesen in der Pharmaforschung aufzubauen.

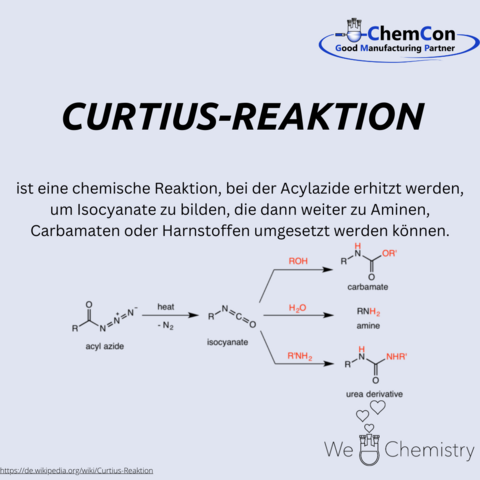

Theodor Curtius, ein angesehener deutscher Chemiker, dessen Name mit einigen Schlüsselentwicklungen in der Chemie verbunden ist, wurde in Duisburg im industriellen Ruhrgebiet Deutschlands geboren. Seine Reise in die Welt der Chemie begann an einigen der besten deutschen Universitäten, unter der Anleitung von Robert Bunsen an der Universität Heidelberg und Hermann Kolbe an der Universität Leipzig, wo er 1882 promovierte.

Sein beruflicher Weg war geprägt von bedeutenden Positionen und Beiträgen. Von 1884 bis 1886 arbeitete er unter Adolf von Baeyer an der Universität München, eine Erfahrung, die seine Forschungsfähigkeiten schärfte und ihn auf zukünftige akademische Führungsrollen vorbereitete. Anschließend leitete er bis 1889 das Institut für analytische Chemie an der Universität Erlangen und bewies seine Kompetenz und Hingabe für das Fach.

Curtius’ Karriere setzte sich fort, als er den Lehrstuhl für Chemie an der Universität Kiel übernahm. Während seiner Amtszeit wurde er für seine Produktivität und Forschungskompetenz anerkannt, was ihm 1895 die Ernennung zum Geheimen Regierungsrat einbrachte. Seine Leistungen führten ihn 1897 zur Universität Bonn, wo er die renommierte Position einnahm, die zuvor August Kekulé innehatte. Im folgenden Jahr kehrte er zu seiner Alma Mater, der Universität Heidelberg, zurück, wo er Victor Meyer als Professor für Chemie nachfolgte. Bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1926 blieb er eine zentrale Figur und prägte die Köpfe und Karrieren zukünftiger Chemiker.

Einer seiner bedeutendsten wissenschaftlichen Beiträge ist die Curtius-Umlagerung, eine wichtige Reaktion in der organischen Chemie, die die thermische Zersetzung von Acylaziden in Isocyanate beinhaltet. Diese sind Schlüsselintermediate bei der Synthese von Aminen, Carbamaten und Harnstoffen und haben breite Anwendungen in der Pharmazie und Polymerwissenschaft, was Curtius' nachhaltigen Einfluss auf die chemische Synthese zeigt.

Außerhalb des Labors war Curtius ebenso leidenschaftlich an Musik und der Natur interessiert. Er war ein begeisterter Bergsteiger und Gründer der Kieler Sektion des Verbandes der Deutschen und Österreichischen Alpenvereine im Jahr 1894, eine Gruppe, die er großzügig unterstützte. Seine musikalischen Talente zeigte er durch seine Kompositionen und Auftritte bei Konzerten und ergänzte seine Persönlichkeit über seine wissenschaftlichen Errungenschaften hinaus. Während seiner Zeit in München entwickelte er eine enge Freundschaft mit Christian Klucker, einem renommierten Alpinistenführer, mit dem er zahlreiche Bergtouren unternahm.

Das Leben und Werk von Theodor Curtius war geprägt von strenger wissenschaftlicher Forschung und einer tiefen Wertschätzung für Kunst und Natur. Er verstarb am 8. Februar 1928 in Heidelberg und hinterließ ein Erbe, das die Bereiche Chemie und darüber hinaus weiterhin beeinflusst. Seine Beiträge werden nicht nur durch seine wissenschaftlichen Entdeckungen, sondern auch durch seine persönlichen Leidenschaften in Erinnerung gehalten, die ihn zu einem vielseitigen Gelehrten und Menschen machten. Sein Leben ist ein Zeugnis dafür, welchen Einfluss man haben kann, wenn man die Lücke zwischen Wissenschaft und Geisteswissenschaften überbrückt.

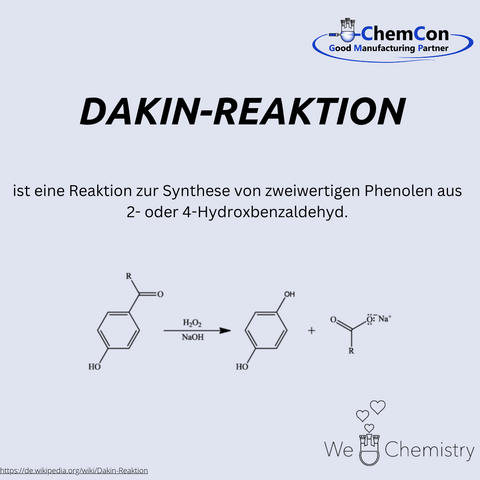

Henry Drysdale Dakin war ein britischer Chemiker, geboren am 12. März 1880 in London. Er studierte am Emanuel College in Cambridge und forschte später in den USA, unter anderem an der Columbia University. Dakin war ein Pionier auf dem Gebiet der biochemischen Oxidationsprozesse und arbeitete eng mit bedeutenden Medizinern zusammen. Besonders bekannt wurde er durch seine Entwicklung der Dakin-Oxidation, einer Reaktion, bei der aromatische Aldehyde in Phenole überführt werden. Diese Oxidation erfolgt unter milden Bedingungen mit Wasserstoffperoxid in alkalischem Medium. Die Methode ist besonders selektiv und schonend, was sie auch heute noch für empfindliche Moleküle attraktiv macht. Bei ChemCon wird die Dakin-Oxidation genutzt, um spezifische Strukturen gezielt und unter Erhalt empfindlicher Substituenten zu modifizieren – ein Vorteil in der Synthese pharmazeutischer Zwischenprodukte.

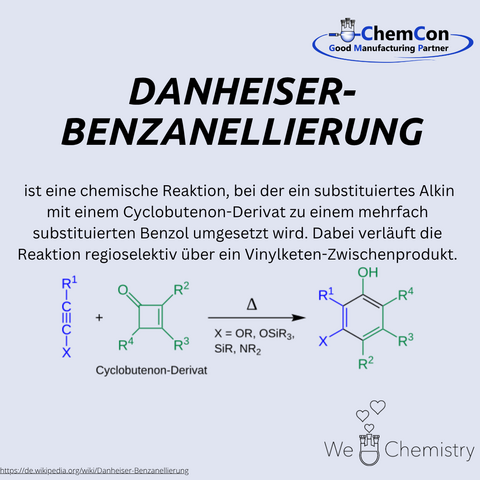

Rick L. Danheiser ist ein US-amerikanischer Chemiker und Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT), wo er seit Jahrzehnten an der Spitze der organischen Syntheseforschung steht. Er hat sich einen Namen durch seine Arbeiten zu neuen Methoden der Aromatenchemie gemacht. Besonders bekannt ist die Danheiser-Benzanellierung, eine Reaktion, die es erlaubt, substituierte aromatische Systeme durch elektrophile Cyclisierungen aus funktionalisierten Precursormolekülen zu erzeugen. Diese Methode ermöglicht den Aufbau komplexer polyzyklischer Aromaten und ist besonders in der Naturstoffsynthese und Arzneimittelforschung von Bedeutung. Bei ChemCon findet die Danheiser-Benzanellierung Anwendung bei der gezielten Erzeugung aromatischer Ringsysteme, insbesondere wenn komplexe Substitutionsmuster präzise umgesetzt werden müssen.

Die Darzens-Reaktion (auch Darzens-Kondensation) wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von dem französischen Chemiker Ernst Otto Darzens entdeckt. Sie beschreibt die Reaktion eines α-Halogenesters mit einem Aldehyd oder Keton unter basischen Bedingungen zur Bildung eines Glycidats – einem Epoxidcarboxylat.

Die Reaktion startet mit der Deprotonierung des α-Halogenesters zum Enolat, gefolgt von einer nukleophilen Addition an die Carbonylverbindung. Durch intramolekulare Cyclisierung entsteht schließlich das charakteristische Epoxid-Ring-System.

Die Darzens-Reaktion ist besonders wertvoll in der Synthese von Epoxiden, pharmazeutischen Zwischenstufen und chiralen Bausteinen. Bei ChemCon wäre sie für die Herstellung hochreiner Epoxid- und Glycidat-Intermediate im kleinen bis mittleren Maßstab unter GMP-Bedingungen gut geeignet – inklusive analytischer Charakterisierung und Unterstützung bei regulatorischen Anforderungen.

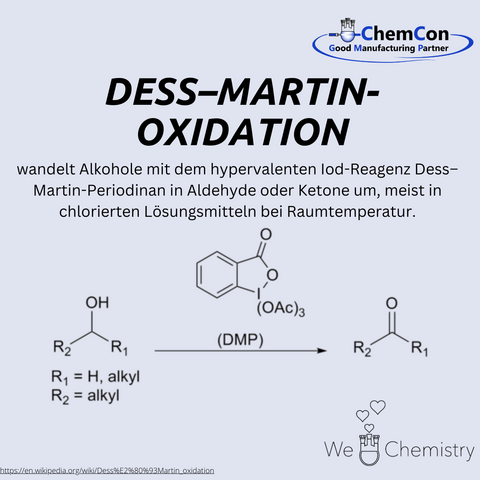

Die Dess–Martin-Oxidation ist eine selektive Oxidationsreaktion, die 1983 von den amerikanischen Chemikern Daniel Benjamin Dess und James Cullen Martin entwickelt wurde. Dabei wird das Reagenz Dess–Martin-Periodinane (DMP) verwendet, um primäre Alkohole zu Aldehyden und sekundäre Alkohole zu Ketonen zu oxidieren. Die Reaktion zeichnet sich durch hohe Selektivität, milde Bedingungen und eine einfache Arbeitstechnik aus. Sie ist besonders nützlich in der organischen Synthese, da sie unempfindlich gegenüber vielen funktionellen Gruppen ist und keine toxischen Reagenzien wie Chromverbindungen benötigt.

James Cullen Martin (1928–1999) war ein amerikanischer Chemiker, der sich auf physikalische organische Chemie mit Schwerpunkt auf Hauptgruppenelementchemie spezialisierte. Nach seinem Bachelor- und Masterabschluss an der Vanderbilt University promovierte er 1956 an der Harvard University bei Paul Doughty Bartlett. Von 1956 bis 1985 war er Professor an der University of Illinois at Urbana-Champaign und wechselte anschließend für einige Jahre an die Vanderbilt University. Während seiner Karriere erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Guggenheim Fellowship und den Senior Research Prize der Alexander von Humboldt-Stiftung. Er war auch Vorsitzender der Organischen Chemieabteilung der American Chemical Society.

Neben der Dess–Martin-Oxidation ist Martin auch für die Entwicklung des "Martin's Sulfurane" bekannt, einer Verbindung mit hypervalentem Schwefel, die in der organischen Synthese Anwendung findet. Seine Arbeiten haben einen nachhaltigen Einfluss auf die moderne organische Chemie ausgeübt.

Bei ChemCon wären wir in der Lage, die Dess–Martin-Oxidation anzuwenden, um selektiv Alkohole zu Aldehyden oder Ketonen zu oxidieren und so maßgeschneiderte Bausteine für pharmazeutische Zwischenprodukte oder funktionale Materialien bereitzustellen.

Otto Paul Hermann Diels und Kurt Alder:

Diels wurde in Hamburg geboren und zog mit seiner Familie nach Berlin, wo er Chemie studierte. Er blieb bis 1915 an der Universität Berlin und nahm dann eine Stelle an der Universität Kiel an, wo er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1945 blieb. Während seiner Zeit in Kiel arbeitete er mit Kurt Alder an der Entwicklung der Diels-Alder-Reaktion.

Alder wurde im Industriegebiet von Königshütte in Schlesien geboren. Als Königshütte ein Hafen von Polen wurde, zog er nach Berlin. Er promovierte in Kiel, wo er Herrn Diels kennenlernte. Alder erhielt mehrere Ehrentitel und andere Auszeichnungen, darunter 1950 den Nobelpreis für Chemie, den er sich mit seinem Lehrer Diels für ihre Arbeiten über die Diels-Alder-Reaktion teilte.

Otto Dimroth, geboren am 28. März 1872 in Bayreuth, Deutschland, ist als bedeutende Persönlichkeit der organischen Chemie bekannt. Seine Beiträge zum Fachgebiet sind vielfältig und wirkungsvoll, wobei die Dimroth-Umlagerung und der Dimroth-Kühler zu seinen bemerkenswertesten Innovationen zählen.

Dimroth absolvierte seine Ausbildung an der Universität München und der Universität Erlangen, wo er von renommierten Chemikern betreut wurde. Diese frühe Auseinandersetzung mit fortgeschrittener chemischer Synthese und Reaktionsmechanismen weckte seine Leidenschaft und legte eine solide Grundlage für seine zukünftigen Forschungen. Seine akademische Laufbahn führte ihn zu Professuren an mehreren deutschen Universitäten, darunter die Universität Jena und die Universität Würzburg. Während seiner gesamten Karriere zeichnete sich Dimroth durch einen akribischen Ansatz in der chemischen Synthese und ein tiefes Verständnis der Reaktionsmechanismen aus.

Unter seinen zahlreichen Beiträgen sticht die Entwicklung der Dimroth-Umlagerung hervor. Diese Reaktion beinhaltet die Wanderung von Substituenten innerhalb eines Moleküls, insbesondere innerhalb von 1,2,3-Triazolen, und findet breite Anwendung in der Synthese komplexer organischer Verbindungen. Die Umlagerung kann als die Umwandlung eines substituierten 1,2,3-Triazols in ein anderes substituiertes 1,2,3-Triazol zusammengefasst werden, die durch starke Basen oder Hitze erleichtert wird. Diese Reaktion ist besonders wertvoll in der Heterocyclenchemie und spielt eine entscheidende Rolle bei der Herstellung verschiedener stickstoffhaltiger Verbindungen, die in der Pharma- und Agrarchemie verwendet werden.

Eine weitere bedeutende Erfindung von Dimroth ist der Dimroth-Kühler, auch bekannt als Dimroth-Kondensator. Dieses Gerät wird in Destillationsprozessen verwendet und ist besonders effektiv für Rückflussanwendungen. Sein einzigartiges Design, das eine gewundene Innentube umfasst, durch die Kühlwasser fließt und von den zu kondensierenden Dämpfen umgeben ist, bietet eine größere Oberfläche für den Wärmeaustausch. Dies macht den Dimroth-Kühler hoch effizient und zuverlässig, und er hat sich in chemischen Laboren weltweit, insbesondere in der organischen Synthese, bei der präzise Temperaturkontrolle entscheidend ist, bewährt.

Die Beiträge von Otto Dimroth zur Chemie gehen weit über seine namensgebenden Reaktionen und Geräte hinaus. Seine Arbeit hat Generationen von Chemikern beeinflusst und Fortschritte sowohl in der akademischen Forschung als auch in industriellen Anwendungen ermöglicht. Die Prinzipien der Dimroth-Umlagerung werden weiterhin erforscht und in der modernen chemischen Synthese angewendet, was die anhaltende Relevanz seiner Entdeckungen zeigt.

Dimroth verstarb am 16. Mai 1940, doch sein Erbe lebt durch die vielen Chemiker weiter, die auf seinen grundlegenden Arbeiten aufbauen. Sein Leben und seine Karriere dienen als Inspiration und unterstreichen die Bedeutung von Neugier, Hingabe und Innovation in wissenschaftlichen Bestrebungen. Von seinen frühen Tagen als Student in Deutschland bis zu seinen einflussreichen Rollen als Professor und Forscher hat Otto Dimroth durch seine tiefgreifende wissenschaftliche Neugier und seine bedeutenden Errungenschaften einen unauslöschlichen Eindruck in der Chemie hinterlassen. Seine Entwicklung der Dimroth-Umlagerung und des Dimroth-Kühlers sind Zeugnisse seiner Genialität und haben seinen Platz in den Annalen der Wissenschaftsgeschichte gesichert. Während die Komplexitäten chemischer Reaktionen und Prozesse weiter erforscht werden, bleibt Otto Dimroths Arbeit ein Leitstern, der uns an die Kraft menschlicher Genialität bei der Entschlüsselung der Geheimnisse der natürlichen Welt erinnert.

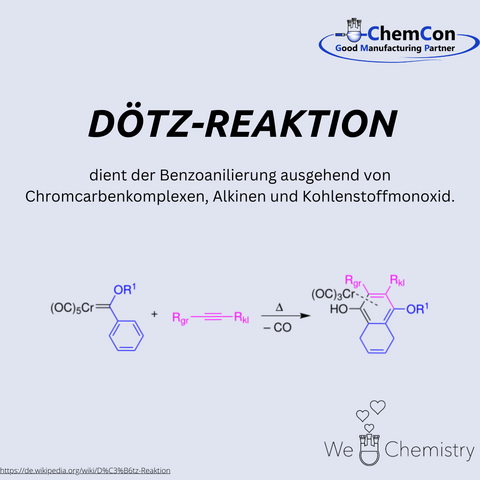

Karl Heinz Dötz war eine bemerkenswerte Persönlichkeit auf dem Gebiet der organischen Chemie, der durch seine bahnbrechenden Beiträge einen bleibenden Einfluss auf die moderne chemische Synthese hinterlassen hat. Geboren 1943 in Deutschland, begann Dötz eine wissenschaftliche Laufbahn, die ihn zu einem der angesehensten Chemiker seiner Zeit machen sollte.

Dötz' akademische Karriere nahm ihren Anfang mit seinem Chemiestudium, in dem er früh eine ausgeprägte Begabung für komplexe Problemlösungen und Innovationen zeigte. Er promovierte unter der Anleitung einiger führender Chemiker jener Zeit und entwickelte dabei ein fundiertes Wissen in der organischen Chemie. Seine Arbeiten während dieser Zeit legten den Grundstein für einen bahnbrechenden Beitrag zum Fachgebiet: die Dötz-Reaktion.

Die Dötz-Reaktion, auch bekannt als Benzanellierungsreaktion, ist eine Methode zur Synthese aromatischer Verbindungen aus Chromcarbenkomplexen, Alkinen und Kohlenmonoxid. Diese Reaktion wurde erstmals von Dötz in den späten 1970er Jahren beschrieben und erregte schnell Aufmerksamkeit aufgrund ihrer Eleganz und Nützlichkeit. Der Prozess umfasst die Bildung eines hochreaktiven Chromcarben-Intermediats, das anschließend mit einem Alkin und Kohlenmonoxid reagiert, um ein substituiertes Phenol oder einen aromatischen Ring zu erzeugen. Die Reaktion ist hoch regioselektiv und bietet einen direkten Weg zu komplexen aromatischen Strukturen, die oft schwer auf anderem Wege zu gewinnen sind.

Ein Grund für die anhaltende Bedeutung der Dötz-Reaktion ist ihre Vielseitigkeit. Sie stellt Chemikern ein mächtiges Werkzeug zur Verfügung, um Benzolringe zu konstruieren, die grundlegende Bausteine in der organischen Chemie darstellen. Aromatische Verbindungen sind allgegenwärtig in der Natur und finden sich in einer Vielzahl von Naturstoffen, Pharmazeutika und Materialien. Die Fähigkeit, diese Strukturen effizient zu synthetisieren, macht die Dötz-Reaktion in verschiedenen Forschungs- und Industriebereichen unverzichtbar.

Heute wird die Dötz-Reaktion weiterhin häufig genutzt, insbesondere bei der Synthese von Naturstoffen und komplexen organischen Molekülen. Ihre Anwendung erstreckt sich bis in die pharmazeutische Industrie, wo sie bei der Herstellung von Wirkstoffkandidaten und anderen biologisch aktiven Verbindungen eingesetzt wird. Die Effizienz und Selektivität der Reaktion machen sie zu einer attraktiven Wahl für Chemiker, die komplizierte molekulare Architekturen präzise erschaffen wollen.

Das Vermächtnis von Karl Heinz Dötz geht jedoch über seine gleichnamige Reaktion hinaus. Im Laufe seiner Karriere leistete er zahlreiche Beiträge auf dem Gebiet der metallorganischen Chemie und betreute eine Generation von Chemikern, die ihrerseits bedeutende Beiträge geleistet haben. Sein Werk steht beispielhaft für die Kraft innovativen Denkens in der Wissenschaft, wo eine einzige Reaktion neue Forschungs- und Anwendungsfelder eröffnen kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Leben und Wirken von Karl Heinz Dötz einen tiefgreifenden Einfluss auf die Chemie hatte. Die Dötz-Reaktion bleibt ein Grundpfeiler der modernen Synthesechemie, und ihre heutige Anwendung zeugt von der Genialität und Weitsicht ihres Schöpfers. Auch in der Zukunft werden die Prinzipien, die der Dötz-Reaktion zugrunde liegen, zweifellos weitere Entdeckungen und Fortschritte in den chemischen Wissenschaften inspirieren.

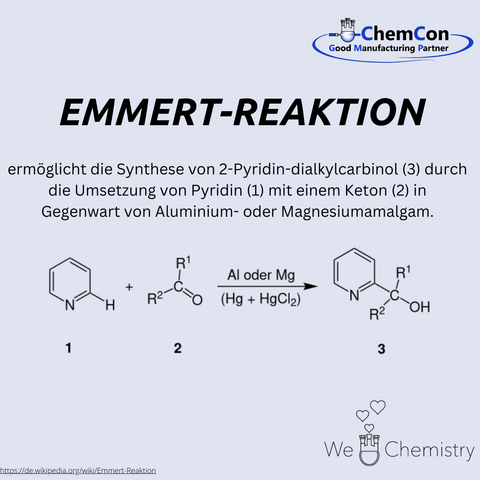

Bruno Emmert (1880-1967) war ein deutscher Chemiker und Hochschullehrer, tätig an der Universität Würzburg. Er promovierte 1905 in Würzburg und habilitierte später über elektrolytische Prozesse. Emmert forschte unter anderem an Eisenkomplexen sowie in der synthetischen organischen Chemie. Die „Emmert-Reaktion“, gemeinsam mit Erich Asendorf 1939 beschrieben, dient der Synthese von 2-Pyridin-dialkyl-carbinolen durch Umsetzung von Pyridin mit einem Keton unter Einsatz von Aluminium- oder Magnesium-Amalgam. Bei ChemCon wären wir in der Lage, die Emmert-Reaktion durchzuführen, um spezifisch substituierte 2-Pyridin-carbinole als Bausteine für pharmazeutische beziehungsweise feinchemische Zwischenprodukte zu synthetisieren.

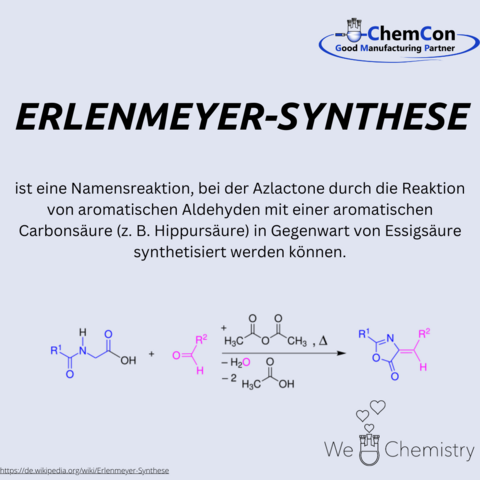

Emil Erlenmeyer Jr. trat aus dem Schatten einer bemerkenswerten Abstammung hervor und führte das Erbe seines Vaters, Emil Erlenmeyer Sr., einer Leuchte in der Welt der Chemie, weiter. Geboren in einer Umgebung, die reich an wissenschaftlichem Diskurs und Innovation war, neigte Erlenmeyer Jr. natürlich zu den Wissenschaften, insbesondere zur Chemie, der er sich mit Eifer und Hingabe widmete.

Erlenmeyer Jr. erhielt seine Ausbildung an einigen der besten Einrichtungen Europas und entwickelte ein tiefes Verständnis für chemische Prozesse. Sein akademischer Weg wurde stark von den Errungenschaften und Methoden seines Vaters beeinflusst. Emil Erlenmeyer Sr., bekannt für die Erfindung des Erlenmeyerkolbens im Jahr 1860, war eine zentrale Figur in der Chemie des 19. Jahrhunderts. Seine Beiträge gingen über dieses ikonische Laborgerät hinaus; er spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Strukturtheorie in der organischen Chemie, die besagt, dass die Anordnung der Atome in einem Molekül dessen Eigenschaften bestimmt.

Einer der bedeutenden Beiträge von Emil Jr. zum Fachgebiet war die "Erlenmeyer-Synthese", ein Prozess, der die Bildung von β-Hydroxyketonen aus α-Diazoketonen umfasst. Diese Reaktion unterstrich seine Fähigkeit, komplexe Techniken der organischen Chemie zu nutzen, um neue Syntheseprozesse zu erleichtern, die langfristige Auswirkungen auf die Herstellung verschiedener organischer Verbindungen, insbesondere in der Pharmazie, hatten.

Der Einfluss seines Vaters war in Erlenmeyers Karriere unverkennbar. Erlenmeyer Seniors Lehren boten nicht nur eine solide Grundlage in den Grundprinzipien der Chemie, sondern weckten auch eine Neugier und den Antrieb zur Innovation. Dieser väterliche Einfluss war deutlich erkennbar, als Emil Jr. die wissenschaftlichen Ideen seines Vaters erweiterte und half, den Übergang von traditionellen chemischen Praktiken zu moderneren Ansätzen zu bewältigen, die heute in wissenschaftlichen und medizinischen Forschungsumgebungen Standard sind.

Emil Erlenmeyer Seniors Rolle als Pionier spiegelt sich in seinen Beiträgen zur organischen Chemie wider, insbesondere durch seine Arbeit über die Struktur und das Verhalten verschiedener organischer Verbindungen. Seine Forschung ebnete den Weg für die Akzeptanz und Erweiterung der Strukturtheorie in der organischen Chemie, die grundlegend die Art und Weise verändert hat, wie Chemiker heute Moleküle verstehen und manipulieren.

Durch seine eigenen Innovationen und Beiträge ehrte Emil Erlenmeyer Jr. nicht nur das Erbe seines Vaters, sondern half auch, eine Verbindung zwischen vergangenen und zeitgenössischen chemischen Praktiken herzustellen. Seine Arbeit beeinflusst die moderne Chemie weiterhin, insbesondere durch Methoden und Synthesetechniken, die für die Entwicklung neuer Medikamente und Behandlungen unerlässlich geworden sind. Auf diese Weise haben sowohl Emil Erlenmeyer Sr. als auch Jr. einen dauerhaften Einfluss auf das Fachgebiet hinterlassen, indem sie zeigen, wie das Fackel der wissenschaftlichen Untersuchung erfolgreich von einer Generation zur nächsten weitergereicht werden kann, wobei jede auf dem Fundament der letzten aufbaut.